一口に「代理店」と言っても、その全てを把握している人は意外と少ないはずです。

実は代理店スキームには色々な形が存在していて、そのビジネス形態は「千差万別」だと言えるので、それを全て把握するのは大変困難だからです。

しかしパートナーセールスの担当者としては、それらを把握した上で、ビジネスモデルやスキームに合わせなければいけません。

そこで今回は、代理店制度の仕組みやスキームを一覧にしてまとめてみました。

ぜひ代理店展開する上での参考材料にしてください。

目次

代理店についての基礎知識

まずは基本となる「代理店とは?」の部分を押さえましょう。

そもそも代理店とは、自社に代わって販売を代理してくれる”個人&法人”を意味するので、外部のビジネスパートナーを意味しています。

それでは、世の中には営業職と言われるセールスパーソンが存在するのに、なぜ代理店が必要なのでしょうか?

その理由とは、代理店展開することに大きなメリットがあるからです。

まずはこの辺りを解説していきたいと思います。

代理店を活用するメリットとは?

企業が代理店を活用するメリットはいくつかありますが、最も大きいメリットは一気に販路拡大できることでしょう。

つまり、代理店として登録した個人・法人の既存顧客や販路(人脈など)をフル活用できるということです。

外部パートナーと組むことは、自社の既存顧客や販路などを超越した可能性が手に入るので、この点は大きなメリットだと言えるでしょう。

また、固定費が掛からないことも大きなメリットだと思います。

直販の営業部隊を抱えてセールスを行うと、どうしても人件費が増えてしまいます。

しかし販売を代理店に任せれば、固定費を上げずに販路拡大が実現できるのです。

このように、メーカーにとって都合が良い仕組みが代理店制度だと言えるでしょう。

代理店展開のデメリットもある

代理店を活用するメリットがあれば、その反対にデメリットも存在します。

最も注意したいデメリットは「代理店の販売力に依存すること」です。

例えば、会社全体の販売量が「直販10:代理店90」という会社があったとします。

9割が代理店経由の受注なので、固定費を抑えた代理店展開の成功例とも言えますが、このようなケースでは注意が必要です。

この9割を売っている代理店から「やっぱり売るのをやめた…」と言われてしまうとメーカーとしては死刑宣告も同様で、事業の存続自体が危ぶまれます。

このような事が起こるケースとしては、代理店が販売マージンに不満を持ったり、自社製品を開発してその販売に専念したい場合、競合他社でもっと儲かる類似商材が出てきた時、などがあります。

どちらにしてもメーカー側からすると裏切り行為に見えてしまいますが、ビジネスである限り仕方がないと思われます。

このような事態は事前に想定することができるので、極力回避できるような仕組みにしておくことが大切なのです。

代理店制度の種類一覧

代理店制度についての基礎知識がおさらいできたところで、ここから一般的な代理店制度「15種類」を一覧にしてご紹介していきます。

本当に様々な種類やスキームが存在しているので、あくまでも”一例”として、参考程度にご確認ください。

1.販売代理店

販売代理店は、最も一般的な代理店のスキーム言われています。

恐らく「代理店制度」と聞くと、このスキームを思い出す人が一番多いでしょう。

あまりに一般的なスキームなので詳細な説明はいらないと思いますが、販売代理店とは販売から顧客フォローまでを一手に引き受ける代理店スキームになります。

代理店側の業務工数が多いスキームなので、比較的規模の大きい販売会社が”販売代理店”として活躍しています。

2.紹介店(紹介代理店)

紹介代理店は名前の通りですが、『見込案件を紹介する(繋ぐ・トスアップする)』までを業務内容にした代理店スキームです。

実は、ほとんどの企業が紹介代理店の仕組みを有しているのですが、それを公表していないのが実態だと言われています。

業界によっては「紹介営業」という呼び方をすることもありますが、その内容は同じです。

紹介店の業務内容は、「見込顧客を紹介するだけ」と簡単なので、代理店からしても手離れが良く、気軽に取り組めるので、そのような性質上「副業感覚」で取り組む人も多いそうです。

最近ではリファラル営業という呼び方で、「営業職の副業」として認知されています。

3.取次店

取り次店は、代理店制度の中でも比較的有名なスキームだと思います。

しかし人によって取次店の解釈が異なるので、実態は販売代理店と同じだったり、紹介店と同じだったりしています。

本来の取次店とは、取次をするまでが業務内容の代理店スキームで、宅配業者などが活用している仕組みになります。

例えば、「酒屋の窓口で配達物を受け付けてもらう」などのビジネススキームが代表的です。

このケースでは、酒屋が荷物の申込みを受付し、宅配業者に荷物を取り次ぐだけで業務終了となります。

例えばこの後、「荷物が破損した」「荷物が遅延した」などの顧客クレームやフォローを酒屋が受けることはなく、それは宅配業者が担います。

このように「販売代理店>取次店>紹介店」という具合で業務内容が軽くなっていくのです。

4.フルコミッション

「フルコミ」とも呼ばれる代理店スキームですが、不動産業界や保険業界、通信業界で多く活用されている仕組みになります。

フルコミッションとは完全歩合制を意味する言葉で、出来高(実績)に応じて報酬を受け取るという契約形態を言います。

これだけ聞くと販売代理店と変わり無いようにも聞こえますが、実態としては業務委託契約になるのでやや異なる契約形態になります。

また、複数の商材を取り扱う「乗り合い代理店」として販売するのではなく、「専属代理店」といったニュアンスの方が強いでしょう。

5.乗り合い代理店

先程少し触れましたが、乗り合い代理店とは複数の商材を販売している代理店のことをいいます。

主に保険業界で使われている言葉ですが、専属代理店と対比する意味で使われています。

この2つは対極にある言葉ですが、一般的な代理店スキームは「乗り合い代理店」の方になります。

なので、専属代理店の方が特殊なスキームだと理解しておきましょう。

6.販売店

販売店は代理店の中でも比較的メジャーな仕組みです。

販売代理店とほぼ同義に捉えられているケースが多いのですが、実態としてはニュアンスが違うので要注意です。

販売店は一般的に”小売業者”のことを指すことが多く、コンビニ、エステ、サロンなど店舗系がそれに当たります。

しかし、そうでなければいけないという定義はありませんので、あくまでニュアンス的な使い分けになります。

7.特約店

特約店はメーカーと特別な条件で契約している代理店スキームになります。

有名なものでは「町の電気屋さん」がそれに当たります。

例えば、パナソニックのお店や、日立のお店などの電気店、他にもアフラックの保険屋さんなどがありますよね。

あのようなお店は看板にメーカーのブランドを掲示することができるなど、特別な条件を提示されています。

その代りにノルマを課せられたり、個別条件を提示されることもあるようです。

8.総代理店

総代理店とは代理店の取りまとめ役を意味します。

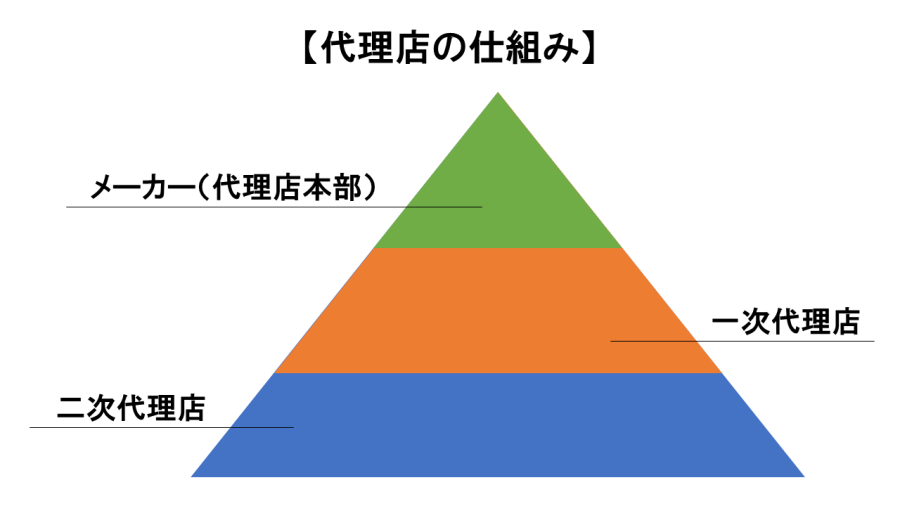

代理店構造はピラミッド型になることが一般的で、その頂点にいるのがメーカー(代理店本部)になります。

しかし、例えば「メーカーが製品開発に専念したい」というような理由から、特定の会社を総代理店に指名することがしばしばあります。

このようなケースでは総代理店が『代理店本部の立ち位置』になるので、代理店募集する権利も含めて全ての営業権を取得することになります。

その代償として権利金や加盟金、ロイヤリティなどを収めることが一般的です。

9.一次代理店

ピラミッド構造の代理店制度で、メーカー(代理店本部)の一つ下に位置する代理店のことを「一次代理店」と呼んでいます。

比較的規模の大きい会社が一次代理店として活躍しているので、立ち上げ間もない企業やベンチャー企業が一次代理店になれるケースは少ないと思います。

10.二次代理店

ピラミッド構造の代理店制度で一次店の一つ下に位置する代理店を意味します。

中規模~小規模の会社が二次代理店として活躍しており、多くの企業に二次代理店の門戸は開かれています。

11.三次代理店

ピラミッド構造の代理店制度で二次店の一つ下に位置する代理店を意味します。

主に小規模~個人事業主の会社が三次代理店として活躍していますが、四次代理店はあまり一般的ではないので、三次代理店が下限ラインの目安となります。

12.広告代理店

広告代理店は一般的なフレーズなので、おそらく誰もが聞いたことある仕組みだと思います。

最も有名な会社では、上場企業の電通や博報堂が挙げられますよね。

主に広告宣伝やプロモーション、ブランディングまでを一手に引き受けている代理店を「総合広告代理店」と呼んでいますが、クライアントに代わって広告戦略まで考えるので、その会社のマーケティング部門的な役割を担っているのが特徴的です。

他にもWeb広告専業のサイバーエージェントグループなどがあります。

デジタル広告やSNSマーケティングはニーズが増え続けており、そこに特化した小規模代理店がたくさんいます。

デジタルマーケティングは参入障壁が低く、今後も成長性が見込める市場だと思います。

13.認定代理店(正規代理店)

メーカーから認定(指定)された代理店のことを言います。

ビジネススキームとしては”販売代理店”なのですが、形の見えない無形商材、偽物が出回り易い商材を扱っている場合など、ある程度の信頼感が必要な場合に活用される代理店スキームとなります。

高額な商材や信頼が重要な美容・健康系の商材でもよく使われている代理店スキームになります。

14.施工代理店

施工代理店とは、名前の通り「施工すること」を業務内容にした代理店です。

TVアンテナや、室外機など、工事が必要な製品サービスはたくさんありますよね。

例えばエアコンを家電量販店が販売して、その設置を下請けの施工代理店が行う…、というケースがそれに当たります。

施工代理店は「施工」だけを請け負うので、セールスをしないことが特徴的です。

15.販売パートナー

代理店という言葉ではないですが、代理店展開では「販売パートナー」という言葉を好んで使われるケースがあります。

このパートナーという言葉自体に特別な意味は無いのですが、「代理店」という言葉を避ける場合に活用されます。

代理店という言葉は人によって「メーカーよりも下…」というネガティブな印象で受け取られるケースもあるので、このような状況を避ける為に、あえてパートナーという言葉を使っているのです。

まとめ

ここまでメジャーな代理店制度から、あまり馴染みのない代理店制度まで、様々な仕組みをご紹介してきました。

一概にどれが良いという話ではありませんが、自社商材やビジネスモデルに合った代理店制度を選ぶ必要があります。

そして代理店制度は、フィールドセールスをしていると度々出くわす仕組みなので、セールス職の人は絶対に押さえておくべき知識だと思います。

経営者や代理店担当者はもちろんですが、お客様と接する外回り営業の人も理解しておきましょう。

『パートナーセールス虎の巻』をプレゼント中!

パートナーセールスは決して簡単ではないので、様々なノウハウを知っておくべきだと思います。

営業シークでは「パートナーセール虎の巻」を無料配布しておりますので、もし手に入れたい代理店担当者の人はLINE登録(0円)をお願いします。