「総代理店」という代理店制度をご存じでしょうか?

これは独占的な代理店の仕組みと言われていますが、メーカーにとって大きなメリットがあるので様々なシーンで利用されています。

この記事では総代理店の仕組みや、儲かるロジックについて解説したいと思います。

目次

総代理店とは?

代理店制度を構築する際、しばしば総代理店という仕組みを使うことがあります。

総代理店とは、「複数の代理店を統括してくれる代理店」のことをいいます。

つまり正規代理店の中でも『ボス的な存在』なのです。

一次代理店と混同されてしまう場合がありますが、その役割にはかなり大きな違いがあります。

総代理店と一次代理店の違い

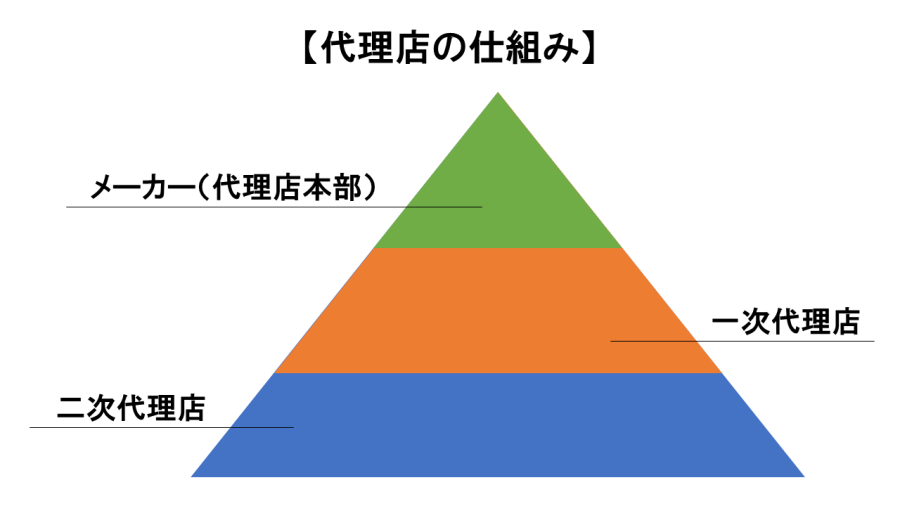

代理店制度はピラミッド型の構造にするのが一般的で、そのトップに位置して、メーカーと直接取引をするのが一次代理店になります。

その下で営業活動をするのが二次代理店になり、さらに下には三次代理店、四次代理店・・・と階層(レイヤー)が設けられていきます。

一方、総代理店はこのような階層構造の中に位置付けられるわけではなく、一次代理店の選定や管理を行うのが主な業務になります。

つまり、メーカーと対等な位置にいて、立場的にはメーカーの代理店営業部(パートナー事業部)のようなイメージなのです。

総代理店の業務内容とは?

総代理店が”見込み顧客”を探して営業活動をするか否かはケースバイケースですが、取引量の多い一次代理店ができた場合、その管理&サポートに徹するのが一般的だと思います。

総代理店はメーカーから営業全般をアウトソーシングされている為、代理店を開拓する権限はもちろん、セールスに関わる全権限を持っているのですが、メーカーが扱うすべての製品・サービスを販売できるわけではなく、セールスエリアも限定されているのが通例です。

ちなみに、このようにエリア別に管理されている代理店制度のことを「エリア代理店」と呼ぶことがあります。

そのような意味では、総代理店とはいえ、ある程度限られた範囲内で営業活動の全権を握ることになるのですが、一次代理店を作ってもOK という権限を持っているのは大きなメリットだと思います。

一般的な代理店も代理店開拓する権限を有していますが、二次店、三次店…、という仕組みまでは作れないことが一般的です。

なので、総代理店という権利を持っていることは、ビジネスをする上で非常に大きな優位性となるのです。

その一方でデメリットもあります。

それはある程度のコミットメントを求められることです。

総代理店という権利を渡す代わりに、販売ノルマが設定されたり、稼働時間や人員をコミットするのが一般的なので、そういった観点では「総代理店はある程度体力(資本力)のある企業しか引き受けることができない」ということになります。

独占販売権が手に入る

総代理店になるメリットとして挙げられるのが、その商材の独占販売権が手に入ることです。

独占販売権とは商品サービス、営業エリアや市場などに制約を設けた上で、その範囲内で独占的に販売できる権利を指します。

例えば、海外メーカーが開発した新製品について、日本市場に限定して全ての販売活動をその代理店に任せるといったものが典型的です。

総代理店は他の代理店を使って、適切な形で営業活動させるのが主な役割なので、エリアや市場などの枠内では決裁権限を持つことになります。

一つ一つの決定を全てメーカー側に確認していると、スピードが遅くなるだけでなく、営業活動にも支障をきたすので、ある程度の裁量権を付与しておいた方が良いと判断される為です。

そのため、セールスだけでなく営業活動に関わるあらゆる権利と、代理店を開拓して、任命する権利が与えられているのが一般的です。

総代理店になるにはどうする?

ここまでの話を聞いた人は、総代理店のメリットが十分理解できたはずなので、きっと「総代理店になりたい!」と思うはずです。

それではどうすれば総代理店になることができるのでしょうか?

そのやり方はとてもシンプルなのですが、メーカーと代理店契約の交渉をするだけです。

メーカーに対して「総代理店契約はできますか?」と問い合わせをして、相手から「できますよ」という回答があれば、あとは総代理店契約を進めるだけです。

ただしメーカーによっては既に総代理店がいたり、そもそも総代理店制度を設けていないというケースもあるので、絶対に総代理店契約ができるとは限りません。

この辺りは聞いてみなければ分からないので、代理店契約を希望するメーカーにまずは問い合わせてみましょう。

総代理店は独占禁止法違反なの?

総代理店はメーカーと対等な立場で業務を執行していくので、一般的には「総代理店が何社もある」という状態にはなり得ません。

そう考えた場合「総代理店は独占禁止法に抵触するのではないか?」と考える人がいるかもしれません。

公正取引委員会の流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針というガイドラインを見てみると、法令違反となり得るケースについて述べられているのですが、原則的に総代理店の仕組みは合法的な仕組みとなります。

なぜならば、総代理店になれなくても、代理店にはなれるからです。

独占権を有しているといっても、代理店開拓に関する部分のみなので「特に問題が無い」というのが司法の判断みたいです。

二次代理店を構築するメリット

代理店制度を構築する上で、重要な役割を果たしているのが二次代理店という存在です。

一次代理店の下で、新規顧客を開拓する役割を担っているのが二次代理店なので、二次代理店を増やせば販売網を飛躍的に拡大させることができるでしょう。

基本的には一次代理店の下に複数の二次代理店を用意して、それぞれに営業エリアを割り振ったり、セールスの役割を分担させたりするのが通例です。

しかし、二次代理店を増やせば増やすほど対応コストなどの手間が増えてしまうことは問題なので、やたらめったら増やすのはおすすめできません。

また、中にはルールを逸脱する二次代理店も出てくるので、コンプライアンス研修も実施しなければいけないでしょう。

代理店に対するサポート工数は、代理店数に比例していくので、この辺りのコントロールは注意が必要だと思います。

ただ、二次代理店を増やすことで固定費(直販営業を増やさなくて済む)を実質的に軽減できるなど、コスト削減につながる部分(=メリット)もあります。

全体としてのコストはそれほど単純に計算できるものではないですが、アクセルとブレーキを上手く使い分けながら慎重に代理店展開していきましょう。

二次代理店を増やすメリット

二次代理店を活用するメリットとして、一番大きいのは「営業や販売のやり方にバリエーションが生まれる」ことです。

個々の代理店にある程度の裁量を与えることで、代理店は独自アイデアで販売チャネルを増やしたり、新規開拓をしてくれます。

すると今まで思いつかなかったような営業手法や販路が見つかるので、それが商品・サービスの拡販にも繋がっていきます。

二次代理店は特定の業種業態に狙いを定めるのでもアリですが、公募して代理店希望者を集めることもできます。

公募すると代理店開拓の手間が省けるので、パートナー開拓を任されている担当者は一度代理店募集サイトなどを検討してみるのがいいでしょう。

代理店が仕入れると儲かる

一般的な代理店制度では、「代理店がどれだけ売ったか?」ではなく、「代理店がどれだけたくさん仕入れたか?」によって売り上げが変わっていきます。

なぜかといえば、代理店は商材を販売するために本部(メーカー)から商材を仕入れる必要があるからです。

もちろん無形商材もあるので、全ての商材で仕入れが発生するとは限りませんが、このようなケースが多いのは事実だと思います。

そのため、代理店が大量仕入れをすればするほど、メーカー側は儲かることになります。

代理店制度では、仕入れたものを販売代理店が売っていき、さらに仕入れるとまたメーカーが儲かる…、という循環型の仕組みになっているので、これから代理店ビジネスをする人は覚えておきましょう。

これが、一次代理店、二次代理店、三次代理店…、という階層構造になってくると、仕入れる人(=販売する人)が増えていくので、その分だけ売り上げが増えやすくなります。

一次代理店が儲かる仕組み

一次代理店が儲かる仕組みも、メーカーが儲かる仕組みとほぼ一緒です。

二次代理店が商品を売って、在庫を仕入れようとすると、一次代理店から仕入れることになります。

よって、たくさんの二次代理店を持っている一次代理店では、常に大量に在庫を用意して、それぞれの代理店からの要望に応えられる体制作りが求められます。

結果として、比較的初期段階から大量の仕入れをすることになり、メーカー側の懐がかなり早い段階で潤うことになるのです。

このように、消費者の手に渡るときではなく、代理店が仕入れた時点でメーカーに利益がもたらされるのが、代理店制度の特徴だといえます。

メーカーは代理店制度を活用することで、キャッシュフローを改善することができ、次の商品開発や事業展開を早めることもできるでしょう。

一次代理店が儲かる仕組みは、下の記事にも記載しているのでぜひご覧ください。

総代理店は独占禁止法に注意

先ほど、総代理店という仕組みは「独占禁止法に当たらない」と解説しました。

しかし、傘下の代理店(一次代理店など)と契約締結するときには、独占禁止法に抵触する可能性があることに留意しておきましょう。

独占禁止法とは、価格協定を結ぶなどの方法で商品の価格を一部の業者が独占的にコントロールできないようにし、自由な価格競争が行えるようにすることを目的に制定されています。

そのため、価格統制が行われる可能性がある旨が契約書に盛り込まれていると、独占禁止法に違反になってしまう可能性が高まります。

この辺りは重要なポイントなので、もう少し詳しく解説したいと思います。

独占禁止法違反の例

独占禁止法違反の代表例として挙げられるのが、再販売価格の制限です。

- メーカーが総代理店の販売価格を制限する

- 総代理店が傘下の代理店に再販売価格を指示する

契約書の内容が上記のような形式になっていると、それは法令違反になってしまうかも知れません。

あるいは、メーカー(代理店本部)の競合(ライバル)製品の取り扱いを制限することも、独占禁止法に抵触する可能性が高いと言われています。

また、総代理店や販売店に対して、取引先を制限するようにメーカーが指示することも禁止されています。

この他にも「販売方法について制限できない」など、問題となり得る項目は公正取引委員会のガイドラインにいくつか挙げられています。

もし詳しく知りたい場合には、公正取引委員会のホームページを事前に確認しておくべきでしょう。

公正取引委員会:独占禁止法のホームページ

独占禁止法に違反しないかどうかは、メーカーや総代理店である以上、よく確認しておく必要があるので、きちんとルールを守りながら正しい代理店展開をしましょう!

『パートナーセールス虎の巻』をプレゼント中!

パートナーセールスは決して簡単ではないので、様々なノウハウを知っておくべきだと思います。

営業シークでは「パートナーセール虎の巻」を無料配布しておりますので、もし欲しい人はLINE登録(0円)をお願いします。