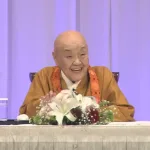

出口治明(でぐち はるあき)といえば、ライフネット生命の創業者ですよね。

私個人が抱いているイメージは「賢者」なのですが、尊敬する経営者の一人なので、今回は出口治明の名言集をご紹介したいと思います。

もしかしたら座右の銘と言える言葉が見つかるかも知れません。

仕事にも活かせる考えばかりなので、経営者&ビジネスマンは最後までご覧ください。

出口治明(でぐち はるあき)の経歴

出口治明(でぐち はるあき)は、1948年、三重県生まれです。

親から「お金がないから国立大学しかダメ」と言われて、近くにあった京都大学の法学部へ進学しました。

法学部だったので、王道ですが「弁護士試験」を大学4年生の時に受験する準備を始めます。

しかし、友人から「落ちた時のリスクヘッジをした方が良い」とアドバイスを受けて、なんとなく日本生命にエントリーしたところ、売り手市場だったため、すぐに日本生命から内定がもらえたそうです。

そして結局、弁護士試験には落ちてしまったので、そのまま日本生命へ入社することになり、ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て、2006年に退職しました。

同2006年にネットライフ企画(現在のライフネット生命)を設立し、2012年に株式を上場、社長、会長職を10年間勤めて、2017年に退職しました。

2018年から立命館アジア太平洋大学(APU)の学長を務めていますが、体調不良のため2023年いっぱいで任期を終える予定です。

出口治明は自他共に認める「読書好き」として知られているので、「知の巨人」という異名を持つほど知識が豊富な人物ですよね。

それ故に高い倫理観を持ち合わせていて、数多くの名言を残しているのです。

出口治明の名言集まとめ

物事を考える時に一番大切なのは、現状を分析することです。

人間には先入観というものがあるので、物事をフラットに見ることは難しいですよね。

しかし冷静に現状分析しておかないと、正しい判断が下せません。

十分注意しましょう!

どんな問題でもデータでチェックしたり、エビデンスベースで考えることは、根拠なき精神論に左右されないためにも欠かせない作業なのです。

ビジネスを精神論で語ると現場が混乱します。

もちろん「精神論は不要」とまでは言いませんが、ビジネスにおいてはロジカルに考えるのが基本だと思います。

営業現場にも「気合・根性論」が蔓延していますが、私はもっとセールスを合理化するべきだと思っています。

勉強していろんなことにチャレンジして、もっと順位を上げてやろうとか、GDPのシェアを伸ばしてやろうと思えば、人生は楽しいです。

目標があれば、人生を前向きに生きられます。

必ず自分なりの目標を設定しましょう!

供給側にもっと女性が増えないとサービス産業は発展しないし、日本にユニコーン企業は増えないと思います。

サービス産業のユーザーの6~7割は女性だと言われています。

つまりサービスを提供する側にも女性がいなければ、本質的なニーズが理解できないことになります。

もし社員の女性比率が低いサービス産業の人は、この数字を覚えておきましょう!

既存知と既存知の間の距離が遠いほど、面白いアイデアが生まれやすいことは経験則として広く知られています。

これはダイバーシティについて語った名言です。

多国籍の人や、考え方の違う人が集まれば、「既存知の距離が遠くなる」ので、いいアイディアが生まれやすくなります。

つまり既存知の距離を遠くして「常識を覆す」ということですね。

高学歴とは、偏差値の高い大学や大学院に入ることを指すのではなく、学び続けることを意味します。

これは意外な考え方ですよね。

出口治明は日本トップクラスと言われている京都大学を卒業して、立命館アジア太平洋大学(APU)の学長を務めていますが、そのような人物が伝える言葉としては重みがあります。

毎日仕事して帰ってくるとクタクタだと思いますが、それでも学ぶことをやめてはいけないということです。

サービス産業はアイデア勝負。

これは100%同意できる名言です。

全く同じビジネスモデルだったとしても、ほんの少し、ちょっとだけ変えると、ビジネスは急拡大します。

だからこそ多様性(ダイバーシティ)が重要なのです。

勉強する方法は「人・本・旅」の3つだと話しています。

勉強と聞くと、なんとなく座学をイメージしますよね。

それは「本」に該当しますが、色々な人と話したり、知らない場所を旅するのも「全て勉強」だと出口治明は語っています。

何かを勉強することは、人生の選択肢を一つ増やすことにつながるのです。

勉強をすると、その中で興味を持つものがきっと出てくるはずです。

すると人生の選択肢が一つ増えますよね。

だから勉強すれば人生は充実するのです。

優れた先人の考える型や発想のパターンを学び取るには、古典を読むのが一番です。

有名な古典には「論語」があります。

絶対に読んでおくべき名著なので、ビジネスパーソンはチェックしておきましょう。

型破りという言葉はみんな簡単に使っていますが、元々ある型を知らなければ破ることはできません。

これはルールを知る重要性を語った名言です。

何かイノベーションを起こしたい場合、まずは業界ルールや商慣習などを理解して、その中で理想と現実のギャップを見つけましょう。

そのギャップを埋める作業が「イノベーション」と呼ばれています。

「イエス」の気持ちがなければ、なかなかいい人には出会えないと思います。

最初は印象が悪かったとしても、とりあえず「イエス」の気持ちで受け入れて、コミュニケーションを試みましょう。

初対面なのに、少し話しただけで、すぐに相手のことを理解することはできません。

これは実体験なのですが、初対面で印象が悪かった人でも、色々話しいくうちに素晴らしい経歴の人だと分かって、その後に「交流が深まった」というケースがあります。

変な先入観を持たずに、まずは「相手を受け入れてみる」ことが大切だと思います。

僕は速読したことは一度もありません。

出口治明は読書家として知られていますが、本人曰く速読したことがないそうです。

これはなんか意外ですよね。

たくさんの本を読むには速読した方が良い気がしますが、出口治明曰く「読書とは本を書いた人と話をすること」だと言います。

誰かと話していて、相手から「急いでいるから、もっと早く喋ってくれ」と言われたら気分が悪いですよね。

これと同じように、コミュニケーションは自分のペースに合わせて話した方が居心地がよくて、心の中にも入ってきます。

コミュニケーションのスピードには人それぞれ好みがあると思いますが、「速読をしなければ効率が悪い」というわけではないので心得ておきましょう。

アンコンフォートゾーンでは意外なものに出会い、意外な発見ができます。

居心地の良いコンフォートゾーンから出て、アンコンフォートゾーンへ行くと、新しい発見があるはずです。

それをするためには”旅”がおすすめだそうです。

やりたいことにチャレンジする。

好きなことをとことん突き詰める。

これらが幸せに生きるコツだと、出口治明は語っています。

やりたいことはコロコロと変わるし、やりたいことがうまくいかなかったら、目標を変えればそれでいいのです。

人生は常に順風満帆ということにはなり得ません。

いつも軌道修正をしながら、最適解を求めていけば、それが点となり、結果的に線となって繋がるのです。

この様子を、出口治明は「人生は川の流れに流されていくようなもの」と表現しています。

それを古くは「上善如水(じょうぜんみずのごとし)」と表現していましたが、今では「人生」と呼んでいるのです。

同じ人生を送るのなら、わくわくドキドキする人生の方が絶対に面白いはず。

出口治明は、自分のことを楽天的と表現しています。

「その時々に好きなことをやればいい」という楽天的な考え方なのですが、その根底にあるのは「わくわくドキドキ」なのかもしれません。

明日何が起こるかは誰にもわからないのです。

将来を正確に予測することは不可能です。

それであれば、将来について悩む必要はありませんよね。

なぜかといえば、いくら悩んでも変えられないからです。

未来を変えられるのは自分だけなので、そのことから”行動”する大切さが理解できるでしょう。

ゾンビ企業を大事に扱えば使うほど、社会の活力はなくなるのです。

世の中には「新陳代謝」という言葉があります。

この理論から言えば、企業は潰れて当然だと言えます。

つまり、ビジネス環境は常に変化していて、イノベーションが起こり続けているので、それは社会にとって有益である前提に立てば、ある程度淘汰されるのは当たり前ということです。

よって、経営者がやるべきことは、環境の変化に対応することだと思います。

人間が動物である以上、生き残るために必要なのは「強さ」や「賢さ」や「大きさ」ではなく、「運」と「適応」が全てなのです。

この考え方はダーウィンの進化論から学んだそうです。

私もダーウィンの進化論が記されている「種の起源」は読むべき名著だと思っているので、まだ読んでいない人はぜひ手に取ってみてください。

楽しい人生を送るために働くのです。

これは「働く意味」をぎゅっと短く集約した名言です。

働くことを嫌がる人は多いですが、実は労働こそが人生を豊かにしてくれる肝だと言われています。

働けば人との接点が増えるので、人脈が増えて、知識が増えて、経験も増えてきます。

そして何よりも、労働することによって社会貢献ができるので、自分の存在意義が出てきます。

これをマクロで見た場合、社会全体が循環していることに気づくはずです。

つまりみんなが一生懸命働いている社会は、みんなが楽しく幸せな社会になるので、全員幸せな人生になるはずです。

人生には、それほど多くのチャンスが訪れるわけではありません。

これと同じ言葉を、数多くの偉人が残しています。

チャンスが訪れた時、必ず掴み取れるように準備しておきましょう!

僕は昔から一つの癖があって、人生の岐路に差し掛かった時には必ず面白い方、もっと言えば、リスキーな方を選んできました。

私もリスキーな方を選ぶ人なのですが、この考え方はとても重要だと思っています。

簡単な方を選ぶメリットは「ラクだから」というぐらいで、そこから得られるものは少ないです。

それと比べて、リスキーな方を選ぶメリットは数え上げればキリがありません。

これは「リスク×リターン」の話になるのですが、一般的にリスクを取った方がリターンは多くなりますよね。

もちろん時間やコストという別軸もあるので、「リスク×リターン」の2軸だけで判断することは難しいと思いますが、基本的には「リスキーな方を選ぶ」というのが賢明だと思います。

「百聞は一見にしかず」です。

これは「聞いただけでわかった気にならず、実際に自分の足で現地に出向き、自分の目で見て確かめることが大切である」という意味のことわざです。

特に現代はインターネットが普及しているので、なんとなく分かった気になっている人が多いですが、経験ほど強いものはありません。

「百聞は一見にしかず」を実践していきましょう!

ことわざが好きな人は下の記事もご覧ください。