目次

営業が”ヨミ”を使うメリット

「ヨミ」というのは、良くも悪くも営業現場に様々な効果をもたらします。

もちろんメリットが多いから導入されているのですが、ここでは営業が”ヨミ”を使うメリットについて解説したいと思います。

目標達成までの道筋が明確になる

ヨミ表を使うことで、営業マンは自分の目標に対しての意識が高くなります。

なので目標金額をきちんと認識できるだけでなく、それを達成するための道筋まで描けるのです。

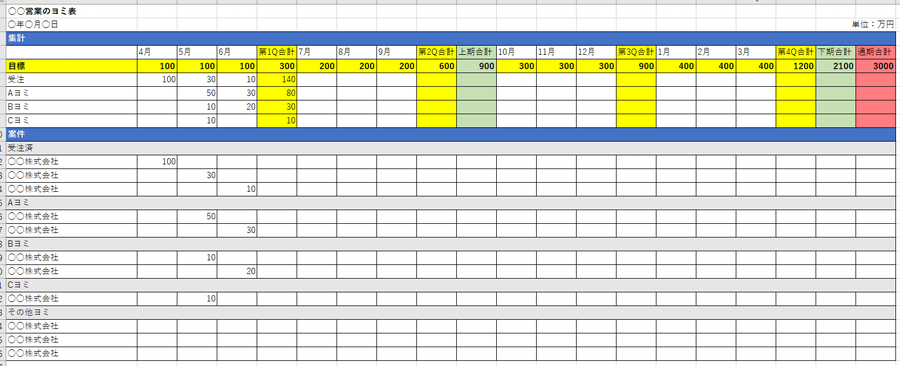

例えば、先ほどのヨミ表(下画像)をもう一度見てみましょう。

今日現在が4月20日だった場合、とりあえず4月は目標達成という状態ですよね。

しかし5月のノルマを100とした場合、まだ受注は30、確度の高いAヨミを含めても80という状態です。

Bヨミを含めても90なので、まだ目標の100に到達しません。

ということは、このまま現状維持するとノルマ未達になるのが濃厚ですよね。

これが理解できるだけでも、ヨミ表を運用する価値はあると思います。

ノルマ未達成になる営業マンの多くは、自分の”現在地(進捗状況)”が把握できていないので、どうすればノルマ達成できるのかが明確に描けていないのです。

しかし「Aヨミ含めて80、Bヨミを含めても90か…」と瞬間的に把握できれば、次にどのような行動をするべきかが瞬時に理解できますよね。

ヨミの確度が上がる

ヨミ表を使っていくと、必然的に”ヨミの角度”が上がっていきます。

これは営業マンにとって非常に重要なスキルとなるでしょう。

例えば下の案件はAヨミ、Bヨミ、Cヨミのどれに当たるでしょうか?

このようなやり取りは営業現場で良く見かけますが、これはヨミ表を運用できてない典型例だと言えます。

営業マンは「これならAヨミですね。」と言っていますが、果たして本当にAヨミなのでしょうか?

結論としては、どのヨミにも該当しない”単なる見込み(その他ヨミ)”となります。

このやり取りの問題点は「営業マンの主観しか入っていない」という点です。

つまりお客様の意見や感想が加味されていないのです。

なので、正確なヨミをするためには、以下のようなやり取りをしてみましょう。

せめて予算や導入時期が決まっていればCヨミで良いですが、それすら決まっていないのであれば、もはや見込み顧客とは言えません。

このようなコミュニケーションを何度もしていけば、営業マンのヨミ確度もきっと上がっていくはずです。

それは必然的に予算達成へも近づくアプローチなので、根気強くやっていきましょう!

時期と金額がヨメルようになる

先ほど「予算や導入時期」というキーワードが出てきたので、この辺りについても触れておきたいと思います。

ヨミ表には、受注予定の金額と時期を明記する必要があるため、この2つがヨメなければ話になりません。

とは言っても、実際のところ”受注タイミング”をヨムのはとても難しいので、営業現場ではズレるのがもはや当たり前になっていますよね。

でもそれでは「ヨミ表の意味がない」ので、受注タイミングを正確に測る必要があります。

その時のポイントは2つに絞られます。

- その時期であることの理由、又は必然性

- その時期から遅れることによって、顧客が被るデメリット

例えば、あなたが求人広告を販売している営業マンだった場合、この2つは以下のようになると思います。

- 求人広告の予算を確保しているので、それを消化しなければいけない

- 年間の採用計画があるため、タイミングを遅らせるわけにはいかない

営業メンバーとヨミのすり合わせをする場合、このようなポイントを確認するべきだと思います。

そして金額をヨム時のポイントも2つになります。

- その金額の算出根拠が言える

- 金額の根拠に「顧客都合」の理由があること

例えば同じく、あなたが求人広告を販売している営業マンだった場合、この2つは以下のようになると思います。

- 求人広告のプランは「年間掲載」なので、広告予算は200万円

- 年間の採用計画があるので、1年間求人広告を出し続ける予定がある

お客様とのやり取りの中に、このような話が出てくれば、そのヨミは確度が高いと思います。

営業支援ツールをフル活用できる

これは”あるある話”になりますが、営業現場で導入されているほとんどのツール(SFAやCRM)は、全く使われずに埃が被ったままです。

つまり有効活用されていません。

多額の予算を割いて導入したはずなのですが、その導入目的が明確でなかったため、運用が適当になってしまい、結果的に負の遺産となっているのです。

その結果、営業マンごとの属人的な管理になっていき、営業現場がブラックボックス化します。

すると事業責任者は「今月の進捗率がわからない…」とか「部下の見込み案件がわからない…」という状態に陥るのです。

しかしヨミ表を導入すれば、そのような問題は一気に解決します。

なぜかといえば、ヨミ表に入力するためには、顧客とのやり取りを管理(記録)する必要があるので、必然的にツールを使うことになるからです。

つまり営業活動とは”仕組み化”なので、ゴールとなるヨミ表を作成するために、営業活動を細かく記録(管理)し、営業活動を記録するために商談する…、という逆アプローチをしていけば良いので、このイメージができれば「営業の仕組み化」まであと一歩だと思います。

ヨミ会のやり方

ヨミ会とは、いわゆる「営業ミーティング」ですが、やり方にはコツがあるので、ここで解説しておきたいと思います。

まず最初に注意するべきことが一つあります。

それは「ヨミ会でパワハラをしないこと」です。

ヨミ会とは「営業目標を達成するための作戦を考える場」なので、過度なプレッシャーを与えてしまうと、営業マンが萎縮してしまって、ヨミ会の目的が果たせなくなります。

なので、営業部の共通認識として、以下のルールを掲げておきましょう。

- ネガティブな情報(失敗、クレーム、懸念、不安など)を報告したメンバーを褒める

- メンバーには答えではなく、考え方を伝える

- 目標達成するための作戦を考える場にする

そして参加する営業メンバーのルールは以下の通りです。

- ヨミ表は最新の状態にして参加する

- ヨミ会では事実を具体的に報告する

- ネガティブ情報を積極的に共有する

- リーダーに答えを求めるのではなく、自分で答えを見つける

各々がこのルールを守ってヨミ会を運営していけば、きっと良い結果につながるはずです。

メンバーに目標を共有しよう!

ヨミ会は「営業目標を達成するための作戦を考える場」だとお伝えしました。

なので、当たり前の話ですが”営業目標”が共有されていなければいけません。

それに限らず、会社が目指すべき方向、戦略、ビジョンなどの目標も共有しなければいけません。

あくまでも営業目標とは”点”なので、それだけを理解しても本質的な意味はないのです。

会社経営とは「点が繋がって線になったもの」なので、連続性がなければいけません。

そういった意味では、先ほどお伝えした目標をメンバーに共有して、メンバーが”当事者意識”を持ち、経営者のように振る舞う必要があるのです。

1対1のヨミ会も実施する

ヨミ会と聞くと「営業メンバーが全員参加する会議」という印象があるかもしれませんが、1対1のヨミ会がとても重要だと言われています。

「営業メンバーが全員参加する会議=本番のヨミ会」とした場合、その本番に向けて何も準備していなければ、ある意味ではぶっつけ本番になってしまいます。

そこで不明瞭な情報が出てきたり、情報が不足していると、ヨミ会の意味を成しませんよね。

それでは意味がないので、適時1対1のヨミ会を実施して、営業メンバーのヨミ表をブラッシュアップしておきましょう。

システム開発で言えば”アジャイル”のような考え方ですが、走りながら適時修正するイメージだと思います。

これをやらなければ”本番のヨミ会”が台無しになってしまうので、十分注意しましょう。

ヨミ表のテンプレート(無料ダウンロードOK)

ここまでリクルートが発案したヨミ表について解説してきました。

ここまで読み進めた人は、ヨミ表が営業活動において有益であることが十分理解できたはずです。

ヨミ表はMicrosoft Excelで作成したり、Googleのスプレッドシートで共有すれば良いのですが、雛形(テンプレート)があった方が簡単ですよね。

なので、下にヨミ表のテンプレートをご用意しています。

もちろんヨミ表は”無料ダウンロード”なので、欲しい方はぜひDLしてください。

※ヨミ表のテンプレートはMicrosoft Excelでダウンロードされます。

これはあくまでも”雛形”なので、ここに追記&修正して、自社に合ったヨミ表を作り上げてください!