オンライン商談が一般化したので、インサイドセールスチームの新設を検討している人は多いはずです。

そこで今回は、インサイドセールスにフォーカスして解説していきたいと思います。

インサイドセールスチームの立ち上げ方まで解説していくので、営業責任者やセールスパーソンはぜひご覧ください。

目次

インサイドセールスとは?

インサイドセールスとは、会社のインサイド(内側、内部)でセールスするやり方のことをいいます。

つまり、これまでのような訪問営業ではなく、会社の中にいながら電話やオンライン商談システムを使って、見込み顧客にセールスするのです。

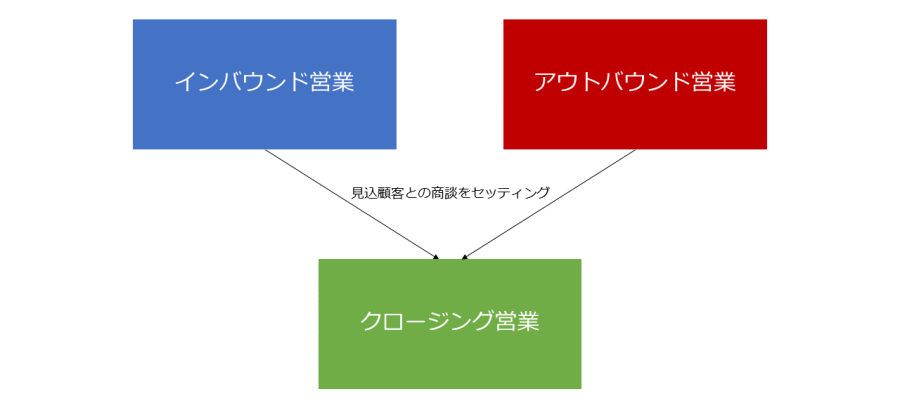

その業務内容は大きく分けて三つあると言われています。

- インバウンド営業

- アウトバウンド営業

- クロージング営業

インバウンド営業とは、自社製品・サービスに対して問い合わせをしてきた見込顧客に提案する営業スタイルを言います。

もう一つのアウトバウンド営業とは、自分達で作成したターゲットリストに対して、テレアポ営業を実施したり、DMを送るのです。

このようにインサイドセールスでは、マーケティングチームが集めた(又は探し出した)見込み客にアプローチして、そこから商談機会を作り出すのです。

そしてインバウンドやアウトバウンドで探し出した見込み客と、商談するのが「クロージング営業」の役割です。

インバウンド営業とアウトバウンド営業の役割は「商談機会の創出」なのに対して、クロージング営業の役割は「受注すること」なので、その役割は全く異なります。

つまり、下図のような構成になるのです。

企業によっては、この業務を一人のセールスパーソンに任せているケースがあるので、下のようなハイブリッド型で営業している営業マンも散見されます。

- インバウンド営業+クロージング営業

- アウトバウンド営業+クロージング営業

- インバウンド営業+アウトバウンド営業+クロージング営業

しかし、インサイドセールスを成功させるためには、

- インバウンド営業

- アウトバウンド営業

- クロージング営業

を分業した方が効率的なので、絶対とは言いませんが、もし人員や予算に余裕があるなら「インバウンド営業」「アウトバウンド営業」「クロージング営業」はそれぞれ分担するようにしましょう。

テレアポとは違うの?

一般的に「インサイドセールス」と聞くと「テレアポと同じでしょ?」と勘違いする人がいますが、それはインサイドセールスの一部だけにフォーカスした考え方だと思います。

実際にはそれ以外の業務もあるので、決して「インサイドセールス=テレアポの専任部隊」というわけではありません。

そして、狙っているターゲットの規模が違うことも特徴的です。

インバウンド営業では中小ベンチャー企業をターゲットにしますが、アウトバウンド営業では大企業をターゲットに実施していきます。

このように狙うべきターゲットが明確になっている場合、どちらを実施した方が効果的なのか判断できるため、まずはターゲット選定をする必要があるでしょう。

フィールドセールスとの違い

インサイドセールスと真逆に位置しているのがフィールドセールスです。

フィールドセールスは昔ながらの訪問営業なので、多くの営業パーソンが経験済ですよね。

インサイドセールスとフィールドセールスの違いは、お客様の元に訪問するということです。

インバウンド営業やアウトバウンド営業を実施するところまでは同じですが、最終的なクロージング営業では顧客と対面営業して、細かくヒアリングをしたり、独自のソリューションを提供するのがフィールドセールスです。

つまり、フィールドセールスを実施すべき商材とは、顧客単価が高く、コンサルティング要素が求められる商材ということになります。

どんな企業に向いている?

フィールドセールスを選択するべき商材は、顧客単価が高く、コンサルティング要素が求められる商材だとお伝えしました。

ということは、必然的にインサイドセールスに向いている商材というのは「顧客単価の低いパッケージ商品」ということになります。

例えばITサービスなどは、代表的なインサイドセールス向け商材だと言えるでしょう。

他にも、インサイドセールスに向いている企業というのもあります。

それは無形商材を取り扱っている企業です。

無形商材とは、形のないサービスなどを指す言葉で、代表的な無形商材には以下のようなものが挙げられます。

- クラウド型のSaaS

- 広告媒体

- コンサルティング

- コスト削減サービス

- 人材紹介サービス

これらはお客様に対して、視覚的に提示すべきプロダクトがないので、オンライン商談に向いているのです。

特にIT系サービスであれば、画面共有できるZoomとの相性も良いので、むしろオンライン商談の方が好都合だったりします。

インサイドセールスチームを立ち上げよう!

ここから具体的なやり方について触れていきたいと思います。

これからインサイドセールスチームを立ち上げたい人や、営業責任者の人はぜひ参考にしてください。

営業戦略を策定する

インサイドセールス組織を立ち上げる場合、なんとなく既存の営業部に内包するイメージを持つかもしれませんが、全く別組織を新たに立ち上げるのだと理解しましょう。

インサイドセールスを立ち上げる目的とは、営業業務の効率化です。

大手企業ではよくある話ですが、非効率だとわかっていても、とにかく対面営業にこだわって、お客様の元に訪問することこそが美徳とされているケースがあります。

そのような無駄なコストをなくし、「時間」という限られた資源を最大活用することがインサイドセールスの目的なのです。

そう考えた場合「会社に来て説明してほしい」と言われた時の顧客対応や、「テレアポする営業スタッフと、クロージング営業するスタッフは分けるべきなのか?」など様々な疑問が湧いてくるはずです。

それらのルールを決めて、それをマニュアル化し、営業戦略を策定しなければ現場が混乱するだけです。

なので、まずはインサイドセールス全体の絵(=戦略)を描くことから始めていきましょう。

向いている人を採用する

インサイドセールスチームを作ろうとした場合、よくある失敗事例が「余剰人材を配属する」というやり方です。

営業部の中で成績が悪い人や、抜けても影響が少ない営業マンを、とりあえずインサイドセールスチームに抜擢してしまうのです。

しかし、このようなやり方は決してお勧めしません。

インサイドセールスは、これまでと違った新しい営業部隊を立ち上げることになるので、そこにダメ営業マンを配属したところで良い結果が出せるわけありません。

また、インサイドセールスの場合には「問い合わせ件数」「問い合わせから商談への移行率」「架電件数」「担当者架電率」など多くのデータを取り扱うことになるため、ある程度マーケティング知識のある人材でなければ務まらないのです。

そういった意味では、インサイドセールスに向いている人材や、向いていない人材がいることに気づくはずです。

なので、まず採用すべき人材とは、インサイドセールスチームを率いる管理者です。

これはマネージャー的な存在なので、営業経験者(できればトップセールス)かつマーケティング知識のある人材が適任でしょう。

そしてインバウンド事業を担う人は、出来る限り女性の方が良いでしょう。

女性の強みというのは「安心感を提供できる」ことなので、インバウンド営業に適任だと思います。

そしてアウトバウンド営業には、テレアポに強みを持った男性が適任だと思います。

男性特有の強引さや、多くの架電数をこなすガッツはアウトバウンド営業にぴったりだと思います。

KPIを設定する

インサイドセールスを成功させるためには、絶対にKPIを設定しなければいけません。

KPIとはKey Performance Indicator(キー・パフォーマンス・インジケーター)を意味する略語で、ゴールするために必要な重要指標のことを言います。

例えば以下のような指標が挙げられます。

- 資料請求の数

- テレアポ件数

- DMの送信数

- 飛び込み営業した数

- 商談数 etc.

まずインサイドセールスを立ち上げる場合は、商談設定数がKPIになると思うので、とにかく商談数を稼ぐという動きになると思います。

その結果「商談の質が低すぎる…」という問題へ直面することになります。

これは自然な流れなので、特段問題があるというよりは、順調にインサイドセールス組織が成長していると言って良いでしょう。

ただし、この時に重要なことは、きちんと過去の実績データを分析することです。

- どの広告経由の見込み案件だと商談の質が低くなるのか?

- インバウンドとアウトバウンドではどちらが質が高いのか?

- 「商談の質が低い」と言っているのは特定の営業パーソンだけか?

- 商談相手の役職は何だったか?

様々な角度から分析して、商談の質が低くなってしまった原因を探るのです。

- それは仕組みに依存する原因なのか?

- 属人的な原因なのか?

それによって、対処方法は全く違っています。

なので、日頃からきちんとデータを管理する必要があるのです。

チームマネジメントのやり方

インサイドセールスチームには、大きく二つの役割が存在しています。

- マーケティングして見込み客を集める

- 集めた見込み顧客をクロージングする

これを実現するために必要なスキルは「マーケティングスキル」と「セールススキル」です。

この二つは全く違うジャンル(部署など)のように思われますが、実は密接に関係しているのです。

例えば営業活動において、見込み顧客を探し出すことはマーケティング活動に該当します。

そして、探し出した見込み顧客をクロージングするのはセールス活動に該当します。

よって、従来の営業活動というのは「マーケティング×セールス」がミックスしたものだったのです。

しかし、一般的な解釈として「営業=セールス」という考え方なので、マーケティングがないがしろにされてきました。

とはいえ、実際に活躍しているトップセールスと呼ばれる人たちは、もれなくマーケティング知識を持っているはずです。

というよりも、それを理論的ではなく自然体でこなしているのですが、インサイドセールスチームの場合にはマーケティング理論として落とし込まなければいけません。

その上でデータ分析する知識も身につけていきましょう

これを仕組み化するためには、会社内にチューター制度(トレーナー制度)を設ける必要もあると思います。

実践経験のある人がチューターとなり、未経験者に一対一で教えていくのがチューター制度と呼ばれています。

こうすれば未経験者の採用も問題なくなるので、組織が徐々に大きくなっていくはずです。

インサイドセールスのテクニック紹介

インサイドセールスを実施する場合には、「インバウンド営業」と「アウトバウンド営業」で見込み顧客を集めることになります。

インバウンド営業の場合には、見込み顧客からの問い合わせが起点になるので、色々とヒアリングできるはずなので、その時には「BANT情報」を引き出すようにしましょう。

Budget(バジェット):予算

Authority(オーソリティ):決裁権

Needs(ニーズ):必要性

Timeframe(タイムフレーム):導入時期

会社内でこれらの情報を点数化(可視化)し、クローザーである営業マンに点数入りの見込客を引き継ぐのです。

クロージング営業としては、その点数を確認した上で、「どうすれば受注できるのか?」という落としどころを事前に定めておきます。

そしてそこに着地するようにセールスを展開していくのです。

ということは、クロージングの着地点は複数あるというのが前提になってきます。

その着地点はビジネスモデルによって異なりますが、例えば「有料プラン」と「無料プラン」の2種類を用意したとしましょう。

その場合には、「無料プラン」はトライアルの意味合いがあるので、それを通過した後に有料プランへ移行してもらうようなビジネスモデルを設計しなければいけません。

ここで一番最初の「営業戦略を策定する」に回帰するわけです。

つまり、一番上流の部分がしっかりしていれば、その後の下流は自然に流れていくことになります。

このような流れを意識しながらインサイドセールスの仕組みを構築してください。