営業プロセスが可視化できずに困っている企業は意外に多いと思います。

営業は属人的な仕組みになっているケースが多く、不透明な部分が多いのが実情です。

そこで今回は、営業フェーズを可視化&標準化して、ノルマ達成する為のコツをご紹介していきたいと思います。

目次

営業プロセスを管理する理由

営業という仕事は、営業マン個々人の感覚やセンスがモノをいう「属人的な職業」です。

営業現場では精神論や根性論が持ち出され、とにかく数字を気合で作ることが求められますが、それと同時に営業マンごとの努力も求められます。

しかし、個人の努力だけで会社の業績をアップさせるのには限界があるのです。

よって、会社全体の営業力を上げながら売り上げ目標を達成するためには、マネジメントを強化して営業プロセスを管理することが重要です。

営業プロセスとは、計画を策定する段階から、見込み客に対してアプローチ、契約や受注するまでの一連の流れを指します。

この一連の流れを細分化し、それぞれの営業フェーズを明確にさせるのが「営業の可視化」と言われています。

営業プロセスを見える化するメリット

「営業プロセスを見える化するなんて面倒くさい…」と誰もが思うことでしょう。

営業マンとしては、自分の営業プロセスは上司に見られない方が都合良いですし、もし日頃サボっている場合にはバレたら大変です。

レポート提出などの面倒な作業も増えるので、営業現場からの反発は必須だと思います。

しかし営業プロセスを見える化し、目標達成のための数値を重要指標(KPI)として管理すれば、営業マン自身が進捗状況や数値を定量的に把握できるようになります。

フェーズごとの数値を把握できれば、新たな課題を発見して、解決策に役立てることもできるでしょう。

このような行動管理をすることで、「どのように営業活動すべきか?」が明確になっていくのです。

営業プロセスを標準化しよう!

統一されていない営業プロセスを可視化できたら、次はその営業プロセスの標準化を進めていくことになります。

営業プロセスの標準化とは、セオリーとなるような営業方法を編み出すことをいいます。

つまり効果の出る画一的な営業活動にするのです。

もちろん営業スタイルを完全に統一する必要はなく、ある程度は営業マンの個性によってカスタマイズできることが理想的です。

これをすることによって、個人の裁量や能力によって偏りが出る、属人的な営業の質を均一化し、営業効率を向上させることができます。

そのためには、セールスプロセスの各フェーズごとに必要なデータを集め、見える化して管理することが重要になります。

営業フローを標準化するメリット

営業プロセスを標準化すると、様々な恩恵が受けられます。

その中で最も大きなメリットと言われるのが、「勝ちパターンの再現ができる」という点です。

一言で「営業スタッフ」とまとめても、実際には優秀な営業マンや出来ないダメ営業マンなど個性は様々です。

そのような営業スタッフは、下記のような割合にバラけると言われています。

- 優秀な人:2割

- 普通な人:6割

- ダメな人:2割

これはパレートの法則と言って、この割合は絶対的な法則になっているので、半ば諦めている人も多いでしょう。

しかし「ダメな人」の定義は変えることができるはずです。

例えば、企業によってダメな人の定義は以下のような具合になると思います。

- 常に売上ノルマを達成できない人

- 稀に売上ノルマを達成できない人

- 売上ノルマは達成できるが、新規開拓ができない人

- 同じ商材ばかり売っている、応用力のない人

あなたの会社に「常に売上ノルマを達成できないダメな人」がいたとします。

この企業の売上ノルマは月間100万円だった場合、2割のダメ営業マンは常に目標達成できないことになります。

しかし営業プロセスを標準化した場合、2割のダメ営業マンは「稀に売上ノルマを達成できない人」になったり、「売上ノルマは達成できるが、新規開拓ができない人」になる可能性があるのです。

これは営業部全体の業務効率が上がったことを意味しています。

高い成績を収めているトップ営業マンのスキルやテクニックを社内共有し、仕組み化できれば、誰でも結果を残せるはずです。

これはつまり、「営業の再現性」が実現するということです。

そうなれば、会社全体の営業力がアップすることはもちろん、時間と手間がかかっていた新人教育も合理化できるはずです。

これまで営業マンを育てるための新人教育では、指導担当によってやり方や指示が変わり、新人の育ち方にバラツキが出ていました。

標準化された営業プロセスは、新人営業マンでもすぐに活躍できるような、一律の指標となり得るのです。

営業プロセスを見える化する

営業活動を効率化する為に「マネジメントする」のであれば、現在の営業プロセスを整理・分析する必要があります。

まずは営業プロセスの流れ(フロー)を明確に定義することから始めていきましょう。

- どのような流れで営業活動を行っているか?

- 必要なフェーズは何ステップあるか?

これらは扱っている商材や会社規模など、様々な要因で変化しています。

なので、まずは自社の課題点をはっきりさせましょう。

プロセスが明確になったら、それぞれのフェーズに指標を当てはめて可視化していきます。

こうすることで「どこに力を入れるべきか?」ということが可視化され、改善点は何であるのかがハッキリします。

営業プロセスを可視化するためには、それにまつわる様々な数値を収集、利用、管理して定量化する必要があるのです。

数字を徹底的に管理する

営業プロセスを管理する為には、見込み顧客リストを管理しましょう。

営業リストは営業スタッフ毎に個別管理するのではなく、営業マン同士で共有する仕組みにすることが理想的です。

個別管理するとアタックリストが重複してしまい、クレームに繋がる可能性があるからです。

また、同じ会社に何度もアタックすることは、決して営業効率が良い状態とは言えません。

全体の数値管理も難しくなってしまうので、このようなケースではCRMやSFAと言われるITツールを導入することがおすすめです。

Salesforce(セールスフォース)やZoho(ゾーホー)などの顧客管理ツールは利用料金が発生するので、もし導入する予算が無ければ、Googleドライブのスプレッドシートでも代用できます。

この時には、「リストに対して何%でアポイントが取れているか?」というアポイント率も算出してみましょう。

そのアポイント率が一番良いセールスパーソンを講師にした社内勉強会を実施して、営業部全体の底上げを図るのです。

この他、訪問件数に対しての「案件化率」や、見積り提出までに至った数を算出する「見積提出率」、契約成立数を計算した「受注率」なども必要です。

このような数値が出揃えば、データドリブンな経営が実現するはずです。

営業という属人的な活動だからこと、データを用いて定量的に表すことがポイントなのです。

営業フェーズごとにテコ入れする

営業活動では、最終的な売り上げや受注率が全てなので、その間の営業フローについては個人の裁量に任されていました。

これが”旧来型営業活動”の特徴だと言えます。

しかし営業プロセスを可視化することができれば、改善点を見つけて適時テコ入れすることが可能になります。

以前のように経験や憶測を元に手探りで改善方法を探る必要はなくなり、より具体的なデータを基に、分析&改善をするのです。

営業プロセスを管理することが重要

営業フェーズごとの適切なテコ入れができれば、きっとそれは売上向上に結びつくはずです。

もしテコ入れすべき部分が多すぎる場合には、結果が出やすい部分から取りかかるようにしましょう。

結果が出やすい部分として良く言われているのが、「契約成立」と「アフターフォロー」の部分です。

通常であればこの2つのフェーズは数字が同じになるはずです。

つまり、「契約数:10」の場合には「アフターフォロー実施:10」という数字にならなければおかしいのです。

もしここの数字に差違があるなら、アフターフォローが十分でない得意先が存在することになります。

継続率を向上させるためにも、効果的な改善方法を盛り込むことが重要です。

また、営業プロセスの上流部分もテコ入れすべきです。

「アタックリストの数」「見込み客へのアプローチ数」など、営業プロセスの上流部分をテコ入れすれば、全体数値も上がって成約数アップに繋げやすくなります。

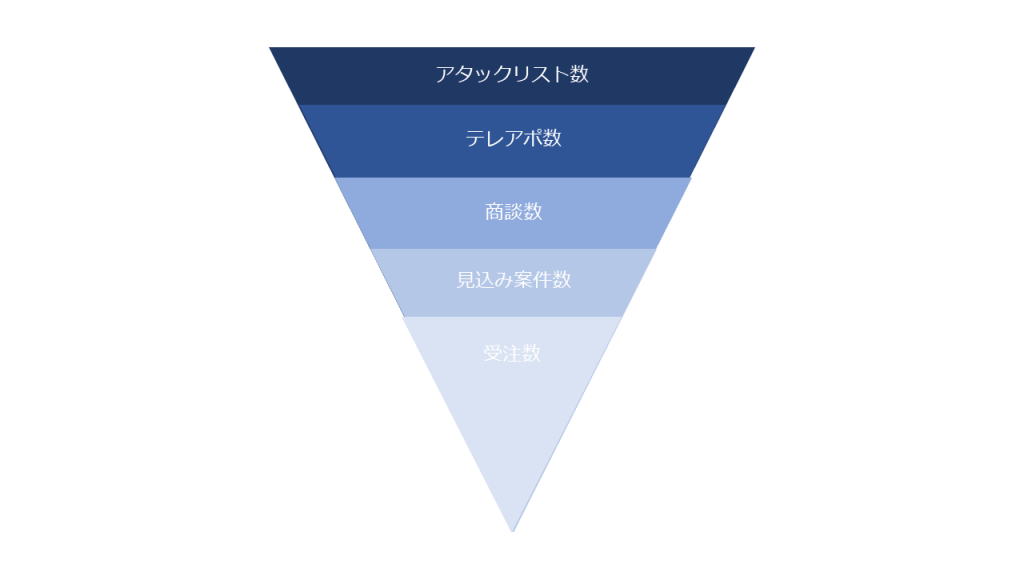

このような分析をする場合には、ファンネルグラフを活用しましょう

ファンネルグラフは「ファンネルチャート」とも呼ばれますが、漏斗(ろうと、じょうご)を意味する英語のfunnelが由来になっています。

ITツールに取り込んだデータを、ファンネルチャートに落とし込めば、常に営業活動を可視化することができます。

もしすぐに改善できるフェーズを見つけたら、そこから中心にテコ入れするのが良いでしょう。

営業目標を達成するコツ

売上目標を達成したいと本気で思うのなら、まず精神論でがむしゃらに頑張るのを止め、数字に基づいた具体的かつ論理的な行動を取りましょう。

営業活動は気合&根性論でどうにかなるものではありません。

営業マンは売上目標や個人目標など、さまさまなノルマを抱えていますが、まずはこの目標値を見直してみることが大切です。

そもそも達成するのが難しい目標設定や、具体性に欠けるノルマは、営業マンのやる気を削ぎます。

経営層が勝手に決めた目標が現場のモチベーションを下げ、売上アップを遠ざけてしまうことは珍しくないのです。

最も重要なことは、営業現場に提示数値の根拠を示すことです。

- なぜこの目標達成が必要なのか?

- この目標が達成できる実現性はあるのか?

このような根拠を丁寧に示せば、揚げ物営業パーソンはモチベーションが上がるはずです。

なぜかと言うと、経営に携わっているという経営者意識が芽生えるからです。

大手企業で顕著な傾向がありますが、末端の営業マンまで数字(ノルマ)の根拠を明示することは少ないと思います。

しかしそれでは現場が納得しないのです。

もし営業パーソンの腑に落ちた数字なのであれば、きっと営業部がチーム一丸になることでしょう。

その後さらに強固な営業チームにするため、「営業スローガン」も活用していきましょう。

チームで営業目標に取り組む場合は、スローガンを掲げることが有効的であると言われています。

これはチームのメンバーが一丸となって、一つの目標に向かうのだという意識を作り出せるからです。

ただしスローガンは内容にこだわりすぎたり、過度にプレッシャーを与える内容だと、かえってやる気を削いでしまう可能性があります。

あくまでも各営業マンのやる気を最大限引き出すことを目的にしたスローガンにしましょう。

見込み客探しを合理化する

営業目標を達成するためには、見込み客探しを最大化しなければいけません。

そんな時に便利なのが代理店の仕組みです。

代理店とは営業活動に協力してくれる外部の販売パートナーを指しますが、この代理店の数が多ければ多いほど見込み客との接点が増えることになります。

しかし、そもそも代理店を探すこと自体が大変なので、そのあたりで挫折してしまう企業が多いと聞きます。

でも現代では「代理店募集サイト」があるので、意外と簡単に代理店希望者は集められるのです。

無料掲載できる仕組みもあるので、もし興味がある人は問い合わせしてみてください。