事業を始める際に必ず考えなければいけないのが営業戦略についてです。

戦略とは、戦いを有利に進める為の準備や計画、運用などを包括的に表現した言葉ですが、企業運営する上では経営戦略や営業戦略、競争戦略などの言い方があります。

今回はその中でも「競争戦略」にフォーカスして、企業が勝ち抜く為のマーケティング理論について学びたいと思います。

経営者や事業責任者、営業職の人や大学生に向けた情報なので、ぜひ参考にしてください。

目次

競争戦略とは?

企業が繁栄していく為には、ライバルとの競争に勝たなくてはいけません。

一昔前までは、日本国内の競合企業だけを意識すれば良かったのですが、最近ではグローバリゼーションが加速しているので、当たり前のように外資系企業と戦う場面も多くなってきました。

このような企業間競争を行う上で、必要になる考え方が競争戦略になります。

企業経営者には、時代によって移り変わる顧客ニーズやビジネス環境を的確に捉えて、新たな人材確保、設備投資、マーケティング対応できる行動力が求められます。

しかも現代社会のような成熟期では、競合他社やライバル製品との明確な差別化も求められます。

このような競争要因は、企業経営をする上で”逃れることができない問題”ですが、それを解決する一助になるのが競争戦略だと言えるでしょう。

競争戦略といえば”M・ポーター”が有名

「競争戦略」と聞いて一番最初に思い出すのは、マーケティングの大家である「マイケル・ポーター」だと思います。

M・ポーターは「世界最高学府」と言われる米ハーバード大学の教授で、著書である「競争の戦略」で一躍脚光を浴びました。

今ではフィリップ・コトラーの著書と共にマーケティングに従事する人々にとってバイブル的存在になっています。

ポーターは、競争戦略について以下のように定義付けました。

競争戦略とは、会社が自社の市場地位を強化できるよう、うまく競争する仕方の追求である。

つまり簡単にまとめると「競争戦略とは、市場で優位に立つ競争のやり方」ということになります。

マーケティングと何なのか?

本来マーケティングとは抽象的な概念でしかなく、具体的には企業が自社製品を販売する為の市場調査や販売戦略、ブランディングなど全ての活動を意味しています。

よって、マーケティングが意図する部分は多岐に渡っており、競争要因や考え方も様々です。

しかし現代経営において、マーケティングはセールスする上で欠かせない概念になっていて、どの企業もマーケティングのプロフェッショナルを雇用しているほどです。

有名な役職ではCMO(Chief Marketing Officer)がありますよね。

CMOとは「最高マーケティング責任者」と訳される役職で、マーケティングの調査から企画、実行までを管理する役職になります。

このCMOクラスになると、MBAはもちろん、実務経験も豊富で、コトラーやポーターの理論は当たり前に押さえていると言えるでしょう。

他にも戦略論として有名な「孫子の兵法」も読んでおくことをお勧めします。

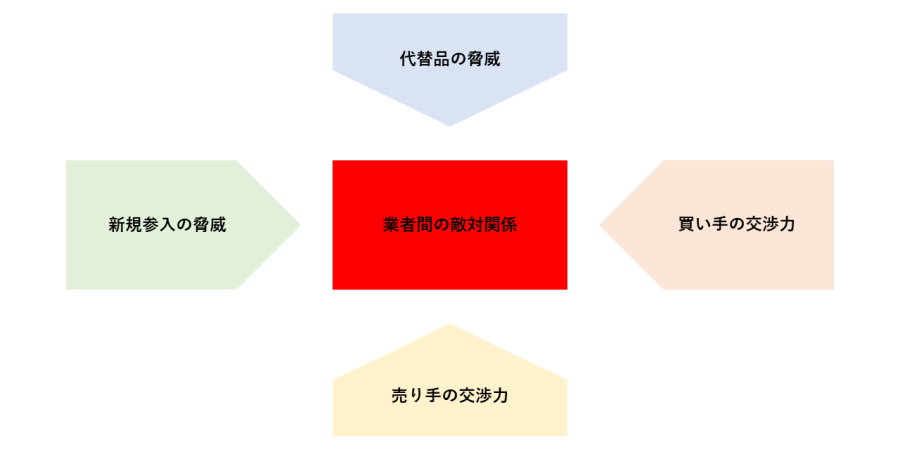

フレームワーク「ファイブ・フォースモデル」とは?

マイケル・ポーターは戦略立案するにあたって、まず「自社の置かれている状況を理解しなければいけない」と説いています。

その為にまず、「自社がいる業界構造の状況分析」から行うことを推奨しています。

この時の分析方法は、「業界内の競争環境」と「業界を取り巻く4つの競争環境」の両側面からアプローチすることです。

ポーターの提唱するフレームワーク「ファイブ・フォースモデル」では、業界内の競争環境を「業者間の敵対関係」とし、業界を取り巻く4つの競争環境では「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」だとしています。

これら5つの環境を外部圧力(ファイブ・フォース)と呼び、業界の競争関係を知るフレームワークとして完成させたのがファイブ・フォースモデルです。

この5つの中で競争する際に、最も重要と思われる要因に対して

- コストリーダーシップ戦略

- 差別化戦略

- 集中戦略

のいづれかを選択し、自社の事業に反映させていくことになります。

コストリーダーシップ戦略とは?

コストリーダーシップ戦略とは、価格面で優位性を停止するやり方になります。

コストリーダーシップ戦略は体力のある大企業が得意とするやり方ですが、市場平均100円の水があった場合、市場平均よりも安い80円の水を投入するようなやり方になります。

消費者は類似する製品があった場合、どうしても価格が安い商品を選びやすい傾向があります。

これを実現するためには製造工程でのコスト削減が必要不可欠になります。

製品原価はもちろんですが、人件費の削減、輸送費の削減など流通チャネル全てを見直す必要があるかもしれません。

商品一つあたりの利益幅は薄くなる可能性が高いですが、大量生産&大量販売することによって採算を合わせる力技なのです。

差別化戦略とは?

差別化戦略とは、ライバル製品と比べて独自の強みを打ち出すやり方になります。

差別化戦略をとる場合、まず最初にやるべきことはペルソナの選定です。

競合他社のペットボトル水が10代~60代の男女ターゲットにしていた場合、健康志向のある30代~50代にターゲットを絞ってしまうようなやり方なので、「誰に売り込むか?」を明確にしなければいけません。

例えばミネラルを豊富に含んだ水にしたり、野菜不足を補うビタミン配合の水にするなど、多少価格が高くなっても特定層から支持されるプロダクトを作って差別化するのです。

このような戦い方は、大手企業と直バッティングしないので、中小企業におすすめの戦略だと思います。

集中戦略とは?

集中戦略とは、「ヒトモノカネ」と言われる経営資源を、ある一点に集中投下する戦い方を言います。

別の言い方では「選択と集中」とも言えます。

大手企業は「ヒトモノカネ」を豊富に有しているので、勝ち方を考えなければいけません。

そのような強豪ライバルに対して、中小企業も幅広い陣形で挑んでしまうと、各個戦力が弱まってしまうので、戦いを有利に進めることができません。

そのようなケースでは、マーケットの大半を取られる可能性があったとしても、その部分を切り捨てて、別のニッチ分野で圧倒的トップに立つような戦略が必要なのです。

これはランチェスター戦略にも共通する考え方ですが、集中戦略は中小企業が勝つための「唯一絶対の道筋」かもしれません。

コア・コンピタンスを探せ!

そもそも企業とは、社会から必要とされているから成り立っています。

つまり社会から求められていない企業には売り上げが入ってこないので、自然淘汰されていくのです。

これを裏返すと、企業には顧客から求められるような内在能力があるということです。

このような企業にとっての核となる能力を「コア・コンピタンス」と呼びます。

コアコンピタンスは市場において競争優位を確立するための中核的能力であり、一般的に「顧客に対して価値を提供する企業内部の一連のスキルや技術の中で、他社が真似することのできない企業内部に秘められた固有のスキルや技術の集合体」と定義されています。

ちょっと難しいですよね。

これを簡単に説明すると、以下のようにまとめることができます。

- 独自の生産技術やノウハウ

- 販売・経営管理のノウハウ

- 人材のスキル

これらが組織の中で一体となった能力がコア・コンピタンスなのです。

「自分の会社がどのようなコア・コンピタンスを有しているか?」が理解できていないと、競争戦略は成立しません。

つまり戦略自体が決まらないのです。

競争戦略とは、自社のコアコンピタンスを競争の源泉とし、「どうやって競合他社に勝ち抜くのか?」を考えることです。

例えば以下のような質問に回答できるでしょうか?

- 競合他社に対して、自社のコア・コンピタンスで差別化できるか?

- 競合他社に対して、自社のコア・コンピタンスで優位に立てるか?

- 顧客に対して、自社のコア・コンピタンスで利便性を提供できるか?

- 顧客は自社のコア・コンピタンスによって満足度が高まるか?

これらの質問に「Yes」と回答できるのであれば、その次のステップである市場分析に進むことができます。

なので、まずは「自社のコア・コンピテンスは何なのか?」を探しましょう。

「顧客数×顧客単価」をアップさせる

競争優位性が高い企業とは、大きな利益を上げている会社です。

企業は利益なしに存続することができませんが、その利益幅には大小があります。

MBAを取得しているような頭脳明晰な経営者であれば戦略的企業経営をやっていますが、ほとんどの企業経営者は感覚値で経営しているのが実態です。

つまり、事業戦略をきちんと構築してから、事業展開しているケースは非常に稀なのです。

そのような企業経営者は「原価を下げる」ことばかりに注力して、マーケティングに目を向けようとしません。

なので外部要因である「顧客数×顧客単価」をアップさせるという発想まで至らないのです。

ポーターの競争戦略とはまさに外部要因である「顧客数×顧客単価」をアップさせるための考え方です。

いかにして顧客数を増やし、客単価を上げるかという方策を考え、その戦略を事業の中に取り入れ、市場において競争優位を獲得するのです。

これを平たく言ってしまうと、「ビジネスモデルの構築」や「ビジネスモデルの再構築」とも言えるはずです。

高い収益を上げる企業になるためには仕組みが必要です。

「顧客数×顧客単価」をアップさせることは、この仕組づくりの一環だと理解しておきましょう。

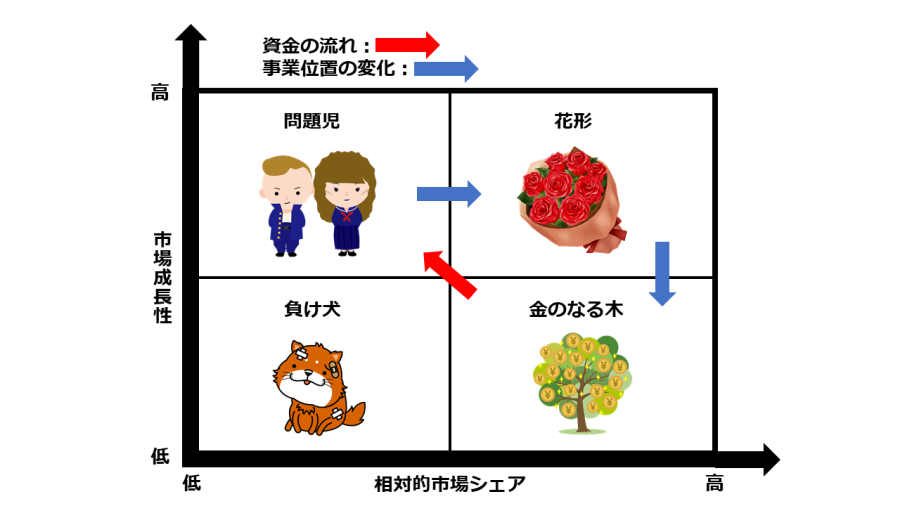

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)を理解する

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)とは、四象限マトリックスのことです。

自社が取り扱っている製品サービスをマトリックスにはめ込むことによって、商材ごとの現状を評価し、意思決定するために使われています。

PPMを活用することで、

- そのプロダクトは育成するべきなのか?

- そのプロダクトは保持すべきなのか?

- そのプロダクトは収穫すべきなのか?

- そのプロダクトは撤退すべきなのか?

という経営判断ができるようになります。

ここで一つずつ解説していきたいと思います。

「金のなる木」とは?

「金のなる木」とは、自社にとって最も優良な顧客のことを言います。

安定して売上利益を自社にもたらしてくれて、まさに言葉通り「金のなる木」なのです。

このようなお客様とは末永く取引ができるように継続的なフォローアップを実施して、顧客満足度を高めなければいけません。

ここで得た資金を「問題児」に投入し「花形」の事業に育てていくのです。

「問題児」とは?

取引はありますが、自社の売上に対しての貢献度が低い顧客のことを言います。

問題児はポテンシャルがあるので、まずはサービス提供の中身を見直してみて、原価を減らすなど努力することが必要です。

問題児から脱却してもらうためには、とにかく自社に対する売上貢献度を高くしなければいけません。

そのためにできることを色々と考えてみましょう。

「花形」の顧客とは?

花形のお客様は、取引関係が拡大しつつあり、自社への売上貢献度も高まっている顧客を言います。

しかし「金のなる木」ほどの信頼関係が構築できていないので、ふとしたことで競合他社に鞍替えしたり、取引停止になるリスクを抱えているお客様なのです。

このような顧客に対しては、とにかく信頼関係の構築に専念すべきだと思います。

そしていかに早く「金のなる木」になってもらうかが重要なのです。

「負け犬」の顧客とは?

過去に取引があったものの、現在は取引高が少なく、自社への貢献度も低いお客様のことを言います。

このお客様は、顧客ニーズと自社が提供する製品サービスとの間にギャップ(乖離)があるはずなので、顧客ニーズに合った商材が提供できるかを判断しなければいけません。

その判断によっては、この顧客から撤退することも視野に入れる必要があります。

ポイントは「負け犬」が「問題児」になれるかどうかです。

もし「問題児」に慣れないと判断した場合、取引解除するのが賢明でしょう。

営業戦略に応じてポジショニングを考える

現代の経営が直面しているのは国内産業の成熟化やグローバル化などこれまで経験したことが無いような熾烈な競争です。

このような状況では、まず自社のポジションを確認し、適切なポジショニングを取ることが重要です。

ポジショニングは競合他社との相対的な関係性のことで、つまりは「お互いのポジション(地位)」ということになります。

このポジションには4種類があり、

- リーダー

- チャレンジャー

- フォロワー

- ニッチャー

と呼ばれています。

ここではその四つのポジションについて解説していきたいと思います。

①リーダーとは?

リーダーとは業界のリード企業を意味します。

このリーダーが取るべき戦略は、

- 周辺需要の拡大

- 非価格競争

- 同質化競争

となります。

周辺需要の拡大戦略とはリーダーが常に市場をウォッチし、製品のブラッシュアップを掛けることでチャレンジャーなどの競合他社の商圏を押さえていく戦略です。

非価格競争とは名前の通り、価格で勝負しないことを意味しています。

これはブランド価値を確立したリーダーだからこそできる戦略だと言えます。

同質化競争はチャレンジャーに対する対抗策です。

チャレンジャーと全く同じ製品を全く同じ値段で提供する、完全同質化や改善同質化があります。

これらは「ミート戦略」とも呼ばれており、追随するライバルを潰すやり方としては正攻法だと言えます。

➁チャレンジャーとは?

チャレンジャーの戦略はリーダーとの差別化戦略です。

リーダーと直接交えるのが得策と言えない状況では、いかに差別化するかが重要になります。

この戦略の狙いは「リーダーの資産を負債化すること」と「リーダーの強みを弱みに変えること」です。

つまりこれまでリーダーが蓄積してきたブランドを潰してしまうことと、リーダーの強み(例えば「水は安い」という概念)などに対して付加価値のある製品を投入し「水は高いものを買うべき」というような商習慣に変えてしまうのです。

リーダーが資本力で築いてきた牙城を根底からひっくり返す戦略なので、一発逆転できる可能性があると思います。

➂フォロワーとは?

フォロワーとは、市場においての3位以下全てを指します。

フォロワーの戦略とは、リーダーやチャレンジャーの製品サービスを模倣するやり方です。

すでにマーケットが出来上がっている場合、それを模倣するだけでもある程度のビジネスは立ち上がります。

しかし、そのような戦略では大きな利益を期待できない為、独自の技術でサービスを再構築し、リーダーかチャレンジャーになれるように努力する方が賢明でしょう。

④ニッチャーとは?

ニッチャーとはある意味で特殊な存在で、差別化集中戦略を体現しているようなプレイヤーです。

大手企業にとって興味がない、あるいは大手企業が気づかない「小さな市場」でトップの地位を築くのがニッチャーです。

リーダーが全市場を対象として事業展開するのに対して、ニッチャーは特定の市場しかターゲットにしません。

つまりニッチ・トップを目指すのがニッチャーなのです。

実はそれ以外の部分は”リーダーと全く同じ戦略をとる”のがニッチャーの特徴です。

それゆえ、プレイヤーの中でダークホース的な存在だと言えるでしょう。

まとめ

競争戦略論にはたくさんの種類が存在しますが、今回はポーターの競争戦略にフォーカスしてみました。

ポーターの競争戦略はベストセラーにもなるほど有名で、マーケティング担当者にとってのバイブルになっています。

身近な本屋にも置いてあるので、書店やインターネットでぜひ探してみてください。

きっと、これから立ち上げる事業に役立つノウハウが記載されていると思います。