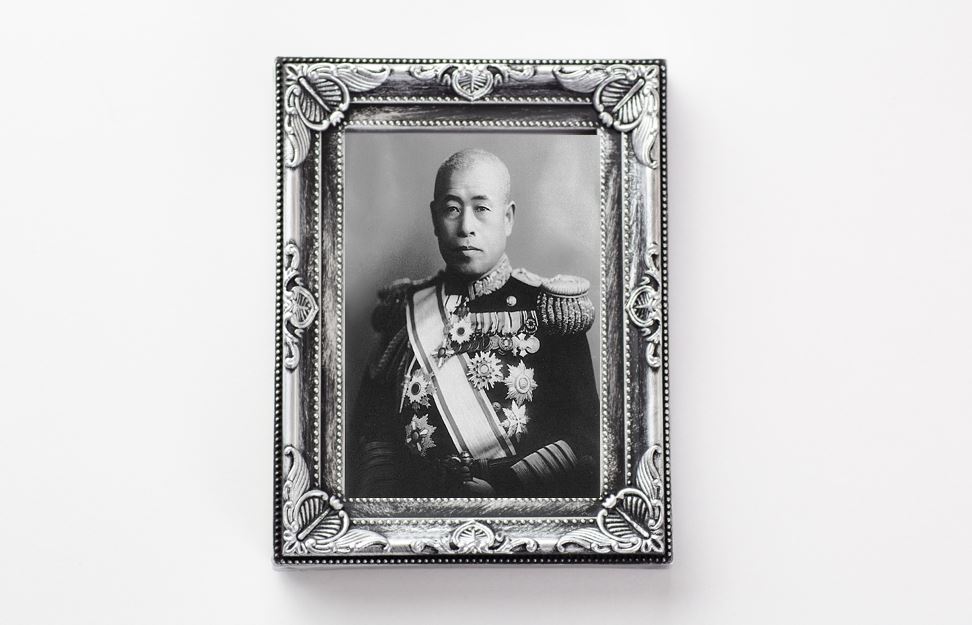

山本五十六(やまもと いそろく)と言えば、太平洋戦争時における日本の連合艦隊司令長官ですよね。

変わった名前の人ですが、その名前の由来は「父親が56歳の時に生まれたから」だと言われています。

名将と呼ばれていた人なので名前ぐらいは聞いたことあるかも知れませんが、実はたくさんの名言を残している人物でもあるのです。

そこで今回は、山本五十六の名言をまとめて解説してみました。

ビジネスパーソン必見の内容なので、是非ご覧ください。

目次

- 1 山本五十六の名言集

- 1.1 1:常在戦場(じょうざいせんじょう)

- 1.2 2:冬はこれ永久の良師たり、雪はこれ普遍の友たり

- 1.3 3:死生命あり、論ずるに足らず

- 1.4 4:私の皿廻しは、昨今の仕入物ではなく、四歳の時からの仕込みだ

- 1.5 5:奉公一途が自分一生の主義

- 1.6 6:病気で寝ている時、他人の親切が本当にわかる、その気持ちを大切にしろ。

- 1.7 7:衣食住のことで文句を言うんじゃない。

- 1.8 8:怜悧なる頭ニハ閉じたる口あり

- 1.9 9:人間は淋しみを味わえる様にならぬと駄目だね。

- 1.10 10:自ヲ処スル厳、他ヲ処スル寛

- 1.11 11:人はみな、それぞれ与えられた天職がある。

- 1.12 12:勝つ時が来るのを、長時間待って居る忍耐が大いに大切なのだ。

- 1.13 13:人の心は鏡のやうなものだ。

- 1.14 14:やって見せ、説いて聞かせて、やらせてみて、讃めてやらねば、人は動かぬ。

- 1.15 15:話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。

- 1.16 16:国産品を使え!

- 1.17 17:人としての意義がある。

- 1.18 18:天下の大事を託すには足らず。

- 1.19 19:世に成敗を問はず全力を尽くす

- 1.20 20:男の修行

- 1.21 21:百年兵を養うのは何のためか?

- 1.22 22:小敵たりとも侮らず、大敵たりとも懼れず。

- 1.23 23:家は貧弱ほど懐かしいのです。

- 2 まとめ

山本五十六の名言集

ここから山本五十六の名言をご紹介していきたいと思います。

山本五十六は日米開戦に反対しながらも、真珠湾攻撃を立案した軍人です。

劣勢な日本海軍が「どうすれば互角以上の戦いができるのか?」を真剣に考えて、実行した数少ない日本人だと言えます。

そんな山本五十六は人格者としても有名でした。

新潟県長岡市出身の人ですが、地元には「山本精神」という言葉も残るほどの人物なのです。

軍人でありながら、人のため、社会のために献身していたという記録が今でも残っています。

決して良家の出身ではないですが、ラッキーなことに先進的な教育が受けられ、厳しい時代でも前向きに生きた人なのです。

なので、山本五十六が残した言葉はどれも心に響くような名言ばかりで、人生の教訓になります。

この記事では言葉の意味も解説していくので、「座右の銘」になるようなお気に入りの名言を探してみてください。

1:常在戦場(じょうざいせんじょう)

この言葉は「常に戦場に在り」という意味が込められた言葉で、長岡藩の家臣団が守ってきた生活信条でもあります。

庶民出身の山本五十六は、日頃から無駄を省き、蓄財に心掛けていました。

厳しい時代を生き抜くために、創意工夫して行動するような気質が必要だったのです。

自分自身を戒める言葉として「常在戦場」は今も語り継がれています。

2:冬はこれ永久の良師たり、雪はこれ普遍の友たり

山本五十六は新潟県出身なので、越後の冬をよく知っています。

寒さはとても厳しいですが、それを乗り越えた人間は強くなることを理解しているのです。

雪は体温を低下させ、冷たい風は心を弱くします。

それらを超越した人だけが、人間的な美徳を有する事ができるのです。

それを手助けしてくれる冬や雪は、山本五十六にとって、とても重要だったのです。

3:死生命あり、論ずるに足らず

この言葉の意味は、「死ぬことも生きることも天命であり、あれこれ言うべきものではない」ということです。

戦争という時代を生きた軍人らしい言葉ですよね。

祖国日本のために身を捧げて、天子の御恩に報いることを心がける姿勢は、まさに自己犠牲の精神だと思います。

この言葉は日本海海戦の直前に送られた言葉なので、戦争の緊張感が伝わってきます。

4:私の皿廻しは、昨今の仕入物ではなく、四歳の時からの仕込みだ

皿廻しとは、お皿を両手で持って踊り、手に持った皿を落とさない妙技です。

これはつまりどういうことかと言うと、子供の頃に身につけた特技は、将来必ず役に立つことを伝えています。

山本五十六には、幼少の頃に見よう見まねで会得した皿廻しが、外国の出席したパーティーで役に立った経験があります。

子供の頃には食わず嫌いや選り好みをせず、色々な経験をすべきことを推奨しているのです。

5:奉公一途が自分一生の主義

この言葉は、山本五十六が「婚約者宛てに送った手紙の中」に記されていました。

山本五十六は、婚約者とほとんど会わずに結婚したのですが、事前に手厳しい内容の手紙を送っておいたのです。

この手紙に記された言葉には続きがあります。

奉公一途が自分一生の主義、一家の私事については、人一倍の御心労をかける。

「奉公一途が自分一生の主義」とは、「軍人としての使命を全うする」ことを意味しています。

そのような背景があり、「自分は家庭生活に関わることができず、人一倍苦労をかけるので、前もって断っておく」という山本五十六なりの思いやりが込められているのです。

「雰囲気で読み取ってほしい」とか「言わなくてもわかるでしょ?」と部下に言っている人は、この言葉から気遣いすることの大切さを理解して欲しいと思います。

6:病気で寝ている時、他人の親切が本当にわかる、その気持ちを大切にしろ。

この言葉は山本五十六が、自身の長男である義正に言った言葉です。

山本五十六は海軍軍人なので家族と過ごす時間が少なかったのですが、そんな短い時間の中でも、我が子に伝えたかった言葉なのだと思います。

義正が言うには、「山本五十六は軍人らしい勇ましい言葉は少なく、我が子や人を思いやる優しい言葉が多かった」そうです。

人の優しさを感じる機会は少ないかも知れませんが、自分が弱った時こそ「人の温かみ」を感じられるのです。

7:衣食住のことで文句を言うんじゃない。

この言葉も長男の義正に伝えた言葉ですが、この言葉には全文があります。

衣食住のことで文句を言うんじゃない。

取るに足らないことだ。

男子には大目的を貫徹することが一番で、それ以外は枝葉末節だ。

この言葉は、山本五十六の人生観が窺い知れる一文だと思います。

人が生活するために衣食住は必要不可欠ですが、そればかり追求していると、人は苦を忘れて楽を取り続ける傾向があります。

そうするとどんどん怠惰になっていき、弱い人間になってしまうのです。

「そのような人間になるなよ」という戒めを息子に伝えたかったのでしょう。

8:怜悧なる頭ニハ閉じたる口あり

怜悧(れいり)とは、頭がよく、利口なことを言います。

山本五十六は決しておしゃべりな人ではなく、どちらかと言うと口数が少ない人でした。

相手の心を冷静に読んで、的確な答えを導き出していたのです。

現代的な言葉で言えばポーカーフェイスですが、戦時中には「鋼鉄の笑」と揶揄されるほどでした。

戦時中という時代背景や山本五十六の立場もあり、このような言葉が生まれたのだと思います。

9:人間は淋しみを味わえる様にならぬと駄目だね。

山本五十六は「奉公一途が自分一生の主義」と言っている通り、ほとんど家に帰ることがなく、妻とも疎遠になっていました。

そのような状況を、山本五十六は素直に「淋しい」と感じていたそうです。

他の軍人は立場上「淋しい」とは言えず、「職務を全うする」とか「楽しんでいる」と答えるそうですが、山本五十六だけは人間味のある感想を述べたそうです。

このような様子から、周囲では「山本五十六は紳士的だ」と評価されていたようです。

10:自ヲ処スル厳、他ヲ処スル寛

この言葉は、部下が「座右の銘を書いて欲しい」と依頼した際、山本五十六がその部下に送った言葉です。

読み方は「みずからをしょするきびしく、たをしょするひろし」ですが、この言葉は「己に厳しく、他人に優しい」ことを言い表した座右の銘です。

これはなかなかできるものではありませんが、それを実践したのが山本五十六でした。

11:人はみな、それぞれ与えられた天職がある。

この言葉は、山本五十六が後輩に対して発した言葉です。

この言葉には続きがあります。

人はみな、それぞれ与えられた天職がある。

職分をいかに巧みに処理するかによって、その人の値打ちが決まる。

何事に直面しても工夫し啓発していく心掛けが必要である。

山本五十六は部下を信頼していたと言われます。

指揮官は部下の個性をいかに引き出すかを考慮して、その期待に応えるように部下は与えられた職務を全うする。

たとえ困難な壁があったとしても、自ら創意工夫することで「必ず乗り越えることができる」という考え方だったのです。

何事も真剣に取り組んでいた山本五十六らしい言葉だと思います。

12:勝つ時が来るのを、長時間待って居る忍耐が大いに大切なのだ。

これは山本五十六の賭博哲学を説明した言葉です。

山本五十六の口癖は「絶対に勝ち抜こうとする気魄(きはく)を持て」というものでした。

これは何事に対しても一緒で、博打に対しても同じでした。

山本五十六には、勝負事の処世訓とも言うべき三徳があります。

- 勝っても負けても、冷静に物事を判断する修練ができる

- 機を狙って、勇住邁進、相手を撃破する修練ができる

- 大胆にして、しかも繊細なるべき習慣を養うことができる

ギャンブルすらも単なる「賭博」と考えず、哲学的な考え方で自分の糧にしていたのです。

13:人の心は鏡のやうなものだ。

山本五十六は「誠は明らかなり」と口癖のように言っていたそうです。

人の心は鏡のやうなものだ。

鏡は明らかである。

誠意には誠意がうつる。

この言葉は人間関係を端的に表した名言です。

自分が人に接する態度は、そのまま自分自身に跳ね返ってくることを意味しています。

14:やって見せ、説いて聞かせて、やらせてみて、讃めてやらねば、人は動かぬ。

この言葉は、山本五十六の中でも一番有名な名言だと思います。

山本五十六いわく、仕事を教える場合には讃めてやることが大切だと言います。

「讃める」ということは馬鹿な人をおだてるということではなく、共に喜ぶことなのです。

一般的な「褒める」という言葉ではなく「讃めて」という表現にしているのは、そのような意味合いが込められているのです。

15:話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。

この言葉は「 やって見せ、説いて聞かせて、やらせてみて、讃めてやらねば、人は動かぬ。」に続く言葉として有名です。

経営者やマネージャーは部下を動かさなくてはいけません。

しかしいつまで経っても自分が動かすのでは、一向に楽になりません。

なので、部下に成長してもらう必要があるのです。

そんな時に使える教訓がこの言葉になります

「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。」

部下のことを信頼し、任せていた山本五十六らしい言葉だと思います。

16:国産品を使え!

山本五十六が海軍の航空本部技術部長時代の発言です。

国産品を使え!

でないと日本の航空は独立もしないし、発達もしない。

山本五十六は、航空機の部品を全て国産品でまかなうことを主張しました。

しかしそれだけではなく、外国の先進的な技術には惜しみなく特許料を支払い、長所を取り入れる柔軟性もあったのです。

その結果、有名な零式戦闘機(=ゼロ戦)が出現することになりました。

17:人としての意義がある。

この言葉は、生まれ故郷である新潟県長岡市の商人に向けた言葉です。

君は勤勉努力して産をなされたそうだが、国家人類のためその財を善用して、初めて人としての意義がある。

商人は金を稼ぐのが仕事ですが、ただ自分が儲かれば良いというわけではありません。

それを社会に還元してこそ、初めて一人前だと言えるのです。

18:天下の大事を託すには足らず。

これは、陸軍士官学校を卒業したばかりの青年士官から、軍人生活の過ごし方について聞かれた時の回答です。

女の子供からチヤホヤされたりして、有頂天になるような人間では、とても天下の大事を託すに至らず。

女の子供とは「若い女性」を意味しています。

若い女性の尻を追いかけているようでは、大義を成せないという意味合いが込められた言葉です。

その時山本五十六は、

- 酒

- タバコ

- 女性

との付き合い方についても回答したそうです。

ちなみに、女性との付き合い方については「三十歳までは独身であることを希望する」と言ったそうです。

これは恐らく戦時中だったので、「自分が死んで悲しませないように…」という人への思いやりも含めた回答だったように感じます。

19:世に成敗を問はず全力を尽くす

この言葉の意味は「成功、不成功を問わずに最善を尽くす」ということですが、山本五十六が連合艦隊司令長官に就任した時に言った言葉です。

山本五十六は連合艦隊司令長官に就任してから、1ヶ月ほどはその重責から安眠することができなかったそうです。

ちょうどこのタイミングはアメリカとの緊張関係が高まっており、開戦間近と言われている時期でした。

山本五十六はアメリカ軍の強さを知っていたので、絶対に戦うことを避けようとしていたのです。

しかし、1ヶ月ほど経つと、無事に安眠することができるようになったそうです。

というのも、アメリカ軍に勝てる秘策を思いついたからです。

その結果、日本は真珠湾攻撃に突入していきます。

「世に成敗を問はず(=成功、不成功を問わず)」という言い方になっていますが、山本五十六は責任感が強い人間なので、恐らく「勝つ為に全力を尽くす」ということを控えめに表現したのだと思います。

20:男の修行

この言葉も非常に有名な名言だと思います。

苦しいこともあるだろう。

いいたいこともあるだろう。

不満なこともあるだろう。

腹の立つこともあるだろう。

泣きたいこともあるだろう。

これらをじつとこらえてゆくのが

男の修行である

日比激しく猛烈な訓練に耐える兵士のために、山本五十六が書いた一文だと言われています。

兵士を慰めるだけではなく、自己の役割を説いたのがこの言葉です。

我慢するのは大変ですが、それが男の生き様だと説いたのです。

言い伝えによると、軍艦のトイレに貼ったのを兵士が見ていたそうです。

21:百年兵を養うのは何のためか?

この言葉は連合艦隊司令長官時代に指揮官たちに対して放った言葉です。

真珠湾攻撃を命じた際に言われた言葉なので、かなり緊迫感のある状況だったはずです。

「日米交渉が成立した場合、即時撤退せよ!」という山本司令官の命令に対して、複数の指揮官が異議を唱えたそうです。

それに対して言った言葉が以下の全文です。

百年兵を養うは、国家の平和を守護せんがためである。

この言葉には、指揮官という職にあるものは、交渉をする文官と共に「国を守るという意味を知るべきである」という意味が込められています。

せっかく文官が交渉したのに、現場が戦い続けていては意味がありません。

戦場から撤退することは、ある程度の犠牲を承知することになりますが、日本にとっての「国益を最優先とする決断力」が込められた言葉だと思います。

この指示に従わない指揮官には「即刻辞表を出せ!」と鬼の形相で迫ったそうです。

22:小敵たりとも侮らず、大敵たりとも懼れず。

この言葉はいくつかの書簡に綴られていた表現です。

山本五十六は最後まで米軍と戦うことに反対していました。

なぜかというと、アメリカ軍の強さを知っていたからです。

己の実力を知っていたからこそ、連日の勝利に喜び立つ国民をたしなめたのだと思います。

実際、開戦直前には友人に「個人の意見と正反対の決意を固めた。今の立場は真に変なものだ。これも天命か…」と呟いたそうです。

23:家は貧弱ほど懐かしいのです。

この言葉は親友の姪に出した手紙につづられています。

太平洋といふ少々、広すぎる別荘に常駐して居るから、家は貧弱ほど懐かしいのです。

戦場を「別荘」と表現したユーモアは、山本五十六独特の表現だと思います。

家が貧弱なことは決して恥ではなく、むしろそれを懐かしんで心の糧とする強靭さが表現されています。

なんとなく哀愁漂う一文ですよね。

まとめ

山本五十六は数多くの実績と、たくさんの名言を残した日本海軍の名将です。

人格者であるという背景も含めて、その言葉は魅力的で、大きなパワーが感じ取れます。

山本五十六が残した言葉はビジネスパーソンが使えるフレーズばかりなので、気になる名言を「座右の銘」にしてみてください。

もっと山本五十六について知りたい人は、ぜひ下の書籍も読んでみてください。

きっと新しい気付きがあるはずです。