営業部がある会社では、きっと何らかの「営業マニュアル」が存在しているはずです。

そこには「営業のハウツー」がまとめられていたり、「トークスクリプト」が記載されていたり、「FAQ(想定問答)」としてまとまられているケースもあると思います。

そのカタチは様々ですが、どれも営業活動に使えるノウハウですよね。

このような営業マニュアルさえあれば、新卒社員や中途入社した営業マンでも「即戦力」として活躍できるようになるため、オペレーションマニュアルは営業活動を”仕組み化”するためには必要不可欠だと思います。

そこで今回は、これから営業マニュアルを作りたい企業や、今あるオペレーションマニュアルをブラッシュアップしたい人に向けての情報を発信していきたいと思います。

目次

営業マニュアルは作成するべき?

営業マンがいる会社であれば、何らかの営業マニュアルが存在していますが、そもそも営業マニュアルを作る理由とは「営業活動の平準化」を図るためです。

営業活動とは、良くも悪くも属人的なものですよね。

それぞれの営業パーソンのスキルや能力によって、結果も変わってしまうのが”営業活動”だと言えます。

しかし対応する営業マンによって結果が変わるようでは、仕組みとして「不完全」だと言わざるを得ません。

そのような場面で営業のオペレーションマニュアルが役立ちます。

しっかりとした営業マニュアルが存在すれば、それに基づいた営業活動をすればいいので、属人的な仕組になりづらくなるのです。

もちろん個々人のスキルやテクニックによって多少のブレは生じますが、大きな事故は起こりにくくなるはずです。

なので、営業部がある場合には、絶対に営業マニュアルを作成した方が良いでしょう。

営業マニュアルの活用方法

営業マニュアルは「セールスの平準化」を図るために必要だとお伝えしました。

なので、営業マニュアルを活用するべき場面というのは、以下のようなシチュエーションが考えられます。

- 新卒営業が配属されたタイミング

- 中途採用の営業マンが入社したタイミング

- 社内研修を実施するタイミング

基本的には「新しい人材が入社したタイミング」だと思いますが、スキルアップ研修などの社内研修時にも利用できるはずです。

あくまでもその目的は「営業活動の平準化」なので、一番最初の入り口(入社時)できちんと内容を共有して、それを復習するように努めるのが良いでしょう。

営業マニュアルを活用する場合の注意点

営業マニュアルを作ったからといって、それで安心してはいけません。

前提として押さえておくべきことは、「営業マンはセールスマニュアルなど見ない」ということです。

毎日忙しく働いているスキマ時間で営業マニュアルを見るということはできますが、現実的にそのようなことをしている人はほぼ皆無です。

ということは、営業マニュアルを見る場面というのは「何か問題が起こったタイミング」だと思います。

その課題を解決するために営業マニュアルを閲覧するので、日常的にマニュアルを見ている人などいないということです。

また、人間は忘れやすい生き物なので、一度確認したり共有しただけでは全てを記憶することができません。

経営者は「マニュアルがあれば大丈夫!」と勘違いしがちですが、実際は全然大丈夫ではないのです。

営業マニュアルは何度も何度も繰り返し刷り込みすることで、ようやく血となり骨となります。

なので、営業マネージャーは「各営業マンは、営業マニュアルの内容なんて覚えてない」という前提に立って指導しなければいけません。

もちろんそれが正しいと思わないので、覚えていないことを注意することも必要だと思います。

しかし、覚えていないことを延々と叱っても、お互い時間の浪費になるだけなので、一度注意したらさっさと次の仕事に取り掛かりましょう。

新規営業こそマニュアル化すべき

営業マニュアルを作る時に問題となるのは、「どんな内容にするべきか?」ということだと思います。

もちろん営業活動全般をマニュアル化することもできますが、それではボリュームが大きすぎます。

基本的に「ボリュームの大きいマニュアル」など誰も見ないと心得ておきましょう。

なので、細かい業務フローはマニュアル化するとしても、その他の営業活動は絞り込まなければいけません。

その中でも絶対にマニュアル化すべきなのが新規開拓営業です。

新規開拓営業は全ての企業にとっての「生命線」とも言える非常に重要な業務なので、新規開拓営業の受注率を上げたり、業務効率をアップさせるような試みをたくさん実施しているはずですが、そのような施策の一部として営業マニュアルを作成してみましょう。

どんなマニュアルを作ればいい?

新規開拓営業にフォーカスした営業マニュアルを作成する場合には、以下のようなものが必要だと思います。

- 営業メールの雛形

- テレアポのトークスクリプト

- 訪問時に使う資料リスト

- FAQ(想定問答集)

- 契約手続きなどのフロー

新規開拓営業の始まりは、ほとんどのケースでメール送信やテレアポですよね。

アウトバウンド営業でもインバウンド営業でも、基本的にはメールを送ったり、テレコールをするはずです。

例えば資料請求やお問い合わせが入った場合、まずはメールで資料を送信して、その後に後追い電話をするケースが多いと思います。

その時には業務効率化を図るため、メールテンプレートを用意しておきましょう。

件名:【※資料添付】●●の件です。

この度はお問合せいただきまして誠にありがとうございます。

WEBX Inc.の××と申します。

side bizz(サイドビズ)は、リファラル営業(紹介パートナー)、販売代理店(代理店)、フルコミ営業(業務委託)など、”営業フリーランス”探しをご支援するサービスです。

◎初期費用ゼロ円

◎定額掲載料ゼロ円

ご要望に沿った営業フリーランスを弊社が直接お繋ぎする人材紹介サービスもございますが、どのプランでも『イニシャルコストゼロ』を実現しておりますので、詳細は添付資料をご確認ください。

なお、プラン説明はZoomにて行っておりますので、ご希望があれば以下URLより日時を選択してください。

https://・・・(日程調整ツールのURL)

どうぞよろしくお願い致します。

これは弊社(WEBX Inc.)のメール雛形ですが、問い合わせがあった場合にはこの文章を各営業マンがコピー&ペーストしながらメール送信しています。

資料ダウンロードされた後、システムメールでPDF送付する方法も検討しましたが、ソリューションが複数あるので、今現在は人手を使うやり方を採用しています。

このメールではサービス概要がざっくりと伝わって、とにかく「コストゼロ」というメリットを強調することにより、Zoom商談へと繋げることを目的にしています。

弊社のプロダクトはWEBプラットフォームなので、やはりサービス内容を理解してもらうためにはZoom、もしくは対面営業の方が伝わりやすいという側面がある為、そのような営業マニュアルとなっています。

ちなみに、オンライン商談を実施しているのであれば、必ず日程調整ツールを活用するようにしましょう。

自分から都合の良い日程を3つほど提示して、お客様の都合が悪ければまた日程を3つほど提示して…、というやり取りはもはや原始人です。

もちろん弊社も日程調整ツールをフル活用していますが、このツールを使うことによってアポイント獲得率が300%UPになりました。

営業職であれば毎日のように日程調整するはずですが、その業務効率が飛躍的に伸びるので、使わないという判断はないと思います。

対面 or 非対面に関わらず、晴れて”商談”となった場合、両方の営業スタイルに対応できるマニュアルが必要となります。

それをMicrosoft Wordで作成しても良いですが、読むのが面倒なので、その辺りは仕組みでカバーするべきだと思います。

営業資料(パワポ)を活用しよう!

商談マニュアルというのは、基本的に販促資料を転用するイメージで良いと思います。

つまり営業資料を最初から読んでいけば、「新人でも良質な営業活動が実施できる」というのが理想的だと考えています。

これはつまり「再現性のある営業活動」になるため、基本的にはこのやり方で良いはずです。

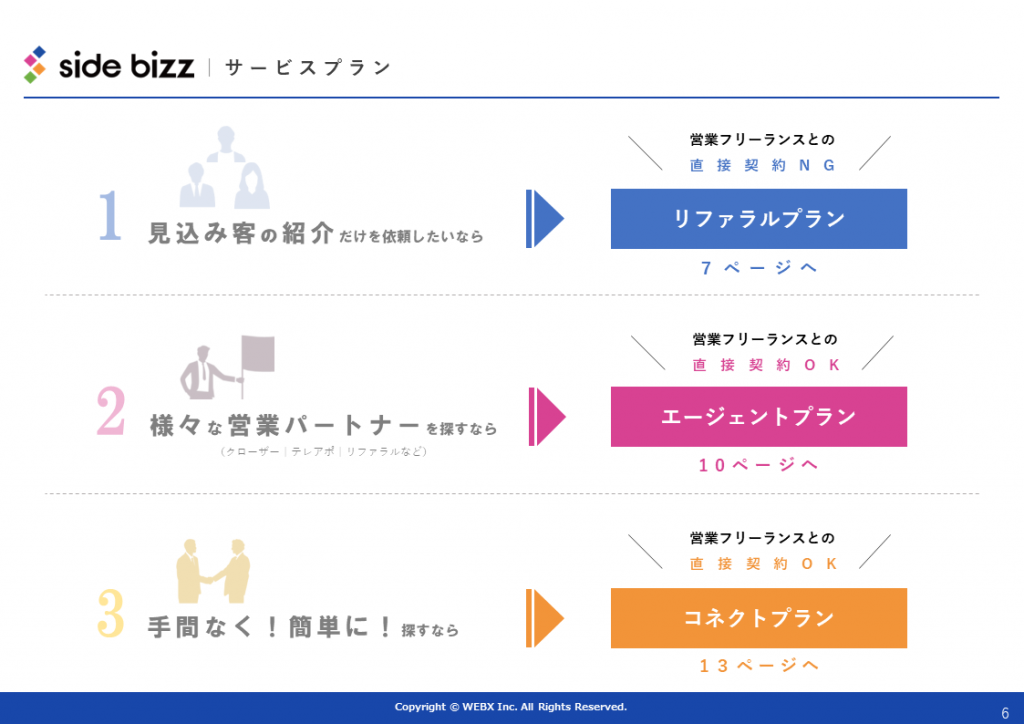

例えば当社の提供するside bizz(サイドビズ)では、複数のプランを用意しているため、最初の段階で顧客ニーズをヒアリングし、そのニーズに基づいてプランが分かれるような設計にしています。

このようなパワーポイントで作成した資料にすれば、営業マンがやるべきことは「顧客ニーズをしっかりヒアリングする」だけになるので、そこまで個人差が出ません。

つまりフローチャートを資料に入れ込んでおけば、あとはお客様毎に最適なプラン(パッケージプラン)を提案するだけなので、営業活動が属人化しないのです。

その営業活動を補足するという意味で、「FAQ(想定問答集)」も用意しておきましょう。

FAQはお客様から質問されるであろう内容を記載したマニュアルなので、それに対する返答(回答)まで記載しておく必要があります。

これがどれだけ綿密に作成できたかで、営業活動のクオリティーは全く変わってきます。

つまり、このFAQで99%の質問が網羅できれば、新卒営業マンでもベテラン営業マンでもほとんど質の変わらない営業活動が実現できるのです。

これこそまさに「脱・営業の属人化」と言えるでしょう。

もしこれから営業マニュアルを制作する場合には、ここで解説したように「一連の流れを想定しながら、営業マニュアルを作成する」という考え方をしてみましょう。

WEBサイトも使おう!

営業チームがある場合(=複数人の営業マンがいる場合)には、必ず営業マニュアルを作成した方が良いでしょう。

しかし、あまりに分厚い冊子にすると、読み手側に抵抗感が出てしまうため、必要がない情報は極力排除することが賢明です。

せっかく作った営業マニュアルなのに、「誰も読んでくれない…」というのでは全く意味がありません。

また、FAQを作る場合は、必要な情報が瞬時に取り出せるような工夫をするべきだと思います。

営業現場でお客様から質問された場合、「FAQを見れば、どんな質問にもすぐに回答できる」というのが理想的です。

そのようなFAQはクローズ型(=非公開)にする必要がないため、いっそのことウェブサイトにメニューを追加するのが良いでしょう。

サービスサイトなどに「よくある質問」というメニューを設けて、そこにFAQをどんどん追加していくのです。

それがWEBから流入してきたお客様の役に立つだけでなく、新入社員の営業マニュアル、ひいては対面営業の営業マニュアルにもなれば一石三鳥ですよね。

会社組織や商材によっても適切な営業マニュアルは変わると思います。

社内で相談しながら、あなたの会社にフィットする営業マニュアルを作成してみてください。